Fichas

Es parte de es exactamente

Catálogo

-

3.10.02. Altar de granito rosado de Verín. Altar votivo realizado en granito rosado de buena calidad. Presenta acroteras laterales con frontones triangulares, foculus en relieve y dos tímpanos. Apareció en el año 1998, en el interior del río Támega, cerca de la conocida como "praia fluvial de Pazos". Matri Deum / Cessea ( Silonis (filia) / ex visu "A la Madre de los Dioses, Cessea hija de Silon, a raíz de una visión".

-

C208. Catálogo. Baetica. Corduba - Córdoba. Altar con inscripción Fragmento de ara en mármol blanco con inscripción votiva en griego dedicada a diversos dioses orientales, con frontón triangular con motivo de palma, flanqueado por dos cornua de los que se conserva el derecho con representación de una roseta cuatripétala. El coronamiento presenta un balteus de ancho filete liso y focus circular entre dos pulvinos cilíndricos, los cuales albergan en su frente una flor muy esquemática. El frontón es un triángulo casi equilátero. La inscripción se desarrolla en el ábaco y el cuerpo central. La cara posterior del cuerpo central presenta grabado un crismón con las letras apocalípticas alfa y omega, debido a su reutilización en época paleocristiana o visigoda (siglo IV o V d.C.). La pieza apareció al derribar la pared exterior de la casa número 6 de la calle de Torrijos, en la cual había estado empotrada (1). [Θεοῖς] ἐπηχόοις / [σωτῆρσιν] εὐεργέταις. / [Κνρίῳ] Ἡλἰῳ μεγάλῳ Φρὴν. / . .⁵. . . Ἑλαγαβάλῳ καὶ Κὑπ[ρι-] / [δι εὐ]χάρι Ναζαία καὶ [ἡ δεῖνα] / [Κυρίᾳ Ἀ]θηυᾷ, Ἀλλἀθ Ν[· · 5 · ·] / [· · · · Βαιτο?]κείκᾳ καὶ Γε[ναίῳ? –] / [θεοῖς πατρῴοις ἐπη]κόοις θς’ [ἒτει ἀν-] / [έθηκαν εὐχῆς χά]ριν.

-

C206. Catálogo. Lusitania. Lusitania. Emerita Augusta - Mérida (Badajoz). Gema La pieza, un colgante en bronze, representa una figurita antropomorfa que idealiza un niño, vestido con túnica corta, con el cabello ensortijado, con la mano derecha en la boca ejecutando el símbolo del silencio. El hallazgo de esta pieza corresponde a un enterramiento individual (bustum) en caja de ladrillos con cubierta de mármol anepigráfica.

-

C205. Catálogo. Baetica. Gades – Cádiz. Escultura Se trata de una figura de terracota realizada con una arcilla poco depurada. Representa a una figura antropomorfa de pie y estática que presenta rasgos de cánido con orejas erguidas entre las cuales hay un tocado compuesto por un elemento semicircular coronado por un disco. El personaje se encuentra envuelto con un manto cuyos extremos caen por el centro y terminan en flecos en la parte inferior, dejando las piernas de la figura visibles, sin que sea posible determinar si porta sandalias. Los pliegues del manto son perfectamente visibles y se dirigen hacia el centro de la figura, que lo sostiene con las manos cubiertas. Asimismo, aparece un objeto alargado que reposa sobre el brazo izquierdo y cuya parte superior, algo más ancha, se ha perdido.

-

C204. Catálogo. Tarraconense. Castulo - Linares (Jaén). Escultura Amuleto de marfil que representa una figura identificada como Harpócrates, apoyado sobre un pedestal. La cabeza está cubierta por una corona radiada. El brazo derecho lo acerca a la cara para introducir el dedo en la boca, mientras que el brazo derecho lo lleva a la espalda. Apareció en el extremo noroeste de la ciudad de Cástulo, donde se ubicó un espacio de culto en uso, al menos, desde la etapa orientalizante.

-

1.01.03.02. Pierna izquierda quizá perteneciente a una estatua de Mercurio. Solo se conserva la parte inferior, por debajo de la rodilla y hasta los tobillos, de los salen sendas alas similares a las de Mercurio. Hallada en la misma excavación de Mélida en 1926.

1.01.03.02. Pierna izquierda quizá perteneciente a una estatua de Mercurio. Solo se conserva la parte inferior, por debajo de la rodilla y hasta los tobillos, de los salen sendas alas similares a las de Mercurio. Hallada en la misma excavación de Mélida en 1926. -

3.11.01. Inscripción <p>Inscripción hallada con anterioridad a 1866. Murguía no señala el lugar de aparición, ni dónde se halla. </p> <p><em>Cau/ti… / [A]nto[nius]? / ----</em></p> <p>A Cautes… Antonius? …</p>

-

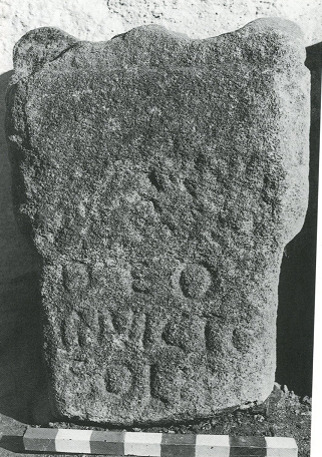

3.10.01. Altar fragmentado de granito bastante tosco. <p>Por detrás está liso. Es la parte superior decorada con una ancha cornisa que rodea todo el altar, rematado con dos molduras y focus circular. Hallado en circunstancias desconocidas, aunque aparentemente en los alrededores o en la propia ciudad de Santiago, identificada habitualamente con la <i>mansio </i>de <i>Asseconia</i>, citada en el <i>Itinerario de Antonino </i>(430, 5) y en el <i>Anónimo de Rávena </i>(321, 6) como <i>Assegonion </i>(1). En 1902 se encontraba ya en Santiago, en el desaparecido Museo de la Sociedad de Amigos del País. Figuró en la Exposición Arqueológica de 1909.</p> <p><em>Deo / Invicto / Soli M/[ithrae?/ ----</em></p> <p>Al Dios Sol Invicto M(itra?)</p>

3.10.01. Altar fragmentado de granito bastante tosco. <p>Por detrás está liso. Es la parte superior decorada con una ancha cornisa que rodea todo el altar, rematado con dos molduras y focus circular. Hallado en circunstancias desconocidas, aunque aparentemente en los alrededores o en la propia ciudad de Santiago, identificada habitualamente con la <i>mansio </i>de <i>Asseconia</i>, citada en el <i>Itinerario de Antonino </i>(430, 5) y en el <i>Anónimo de Rávena </i>(321, 6) como <i>Assegonion </i>(1). En 1902 se encontraba ya en Santiago, en el desaparecido Museo de la Sociedad de Amigos del País. Figuró en la Exposición Arqueológica de 1909.</p> <p><em>Deo / Invicto / Soli M/[ithrae?/ ----</em></p> <p>Al Dios Sol Invicto M(itra?)</p> -

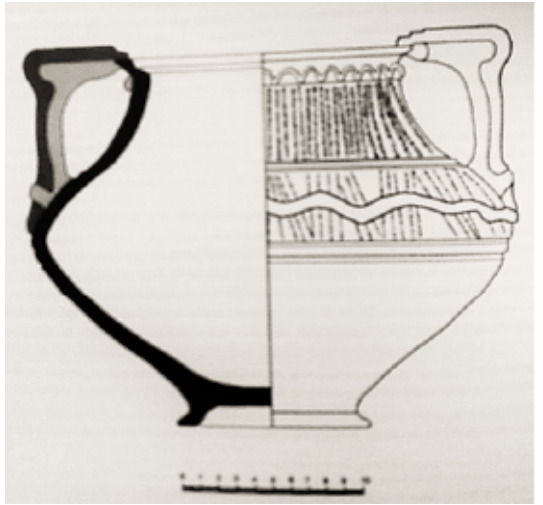

3.09.02.02. Vasija decorada con serpientes. Hallada por E. Alcorta Irastorza en el curso de unas excavaciones en un solar de la C/ Armañá, nº 4, a unos 300m del mitreo. Apareció rota en una canaleta de desagüe. Se trata de una olla de cerámica común vaso de ancha boca y dos asas, decorado en su parte central con una serpiente.

3.09.02.02. Vasija decorada con serpientes. Hallada por E. Alcorta Irastorza en el curso de unas excavaciones en un solar de la C/ Armañá, nº 4, a unos 300m del mitreo. Apareció rota en una canaleta de desagüe. Se trata de una olla de cerámica común vaso de ancha boca y dos asas, decorado en su parte central con una serpiente. -

3.09.02.01. Inscripción grafiada. <p>Inscripción grafiada, presumiblemente incompleta. Grabada en un fragmento de cuello o borde de un vaso de barro gris oscuro (Fig. 3.09.02.01a), posiblemente una ollita globular con ligeras incisiones perpendiculares muy superficiales (Fig. 3.09.02.01b). Está compuesta por nueve letras cursivas capitales, con paralelos en grafitos pompeyanos (Fig. 3.09.02.01c). Fue hallada en la Avenida de Rodríguez Mourelo (actual Avenida de los Tilos) de Lugo en 1934 por D. Manuel Vázquez Seijas, durante las obras de cimentación de unas casas. También se recogieron varios fragmentos de <i>terra sigillata</i>.</p> <p><em>Silet(?) Mit(h)r(as)? </em></p> <p>Mitra guarda silencio?</p>

3.09.02.01. Inscripción grafiada. <p>Inscripción grafiada, presumiblemente incompleta. Grabada en un fragmento de cuello o borde de un vaso de barro gris oscuro (Fig. 3.09.02.01a), posiblemente una ollita globular con ligeras incisiones perpendiculares muy superficiales (Fig. 3.09.02.01b). Está compuesta por nueve letras cursivas capitales, con paralelos en grafitos pompeyanos (Fig. 3.09.02.01c). Fue hallada en la Avenida de Rodríguez Mourelo (actual Avenida de los Tilos) de Lugo en 1934 por D. Manuel Vázquez Seijas, durante las obras de cimentación de unas casas. También se recogieron varios fragmentos de <i>terra sigillata</i>.</p> <p><em>Silet(?) Mit(h)r(as)? </em></p> <p>Mitra guarda silencio?</p> -

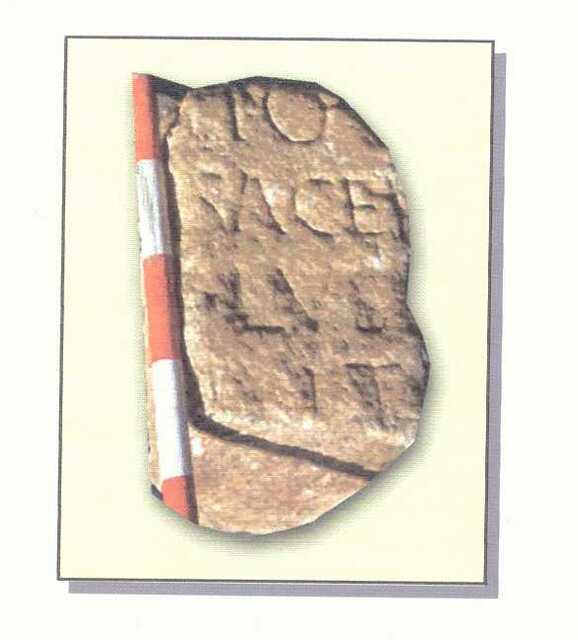

3.09.01.02. Bloque rectangular de granito, probablemente de un altar fragmentado. <p>El campo epigráfico está muy dañado, pues solo se leen los primeros 20 cm de cada línea. La lectura de las letras visibles no presenta dificultades.</p> <p><em>Io [ / sace[ / ·lusi[ / it[</em></p>

3.09.01.02. Bloque rectangular de granito, probablemente de un altar fragmentado. <p>El campo epigráfico está muy dañado, pues solo se leen los primeros 20 cm de cada línea. La lectura de las letras visibles no presenta dificultades.</p> <p><em>Io [ / sace[ / ·lusi[ / it[</em></p> -

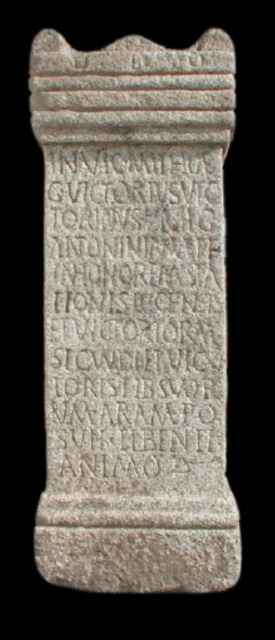

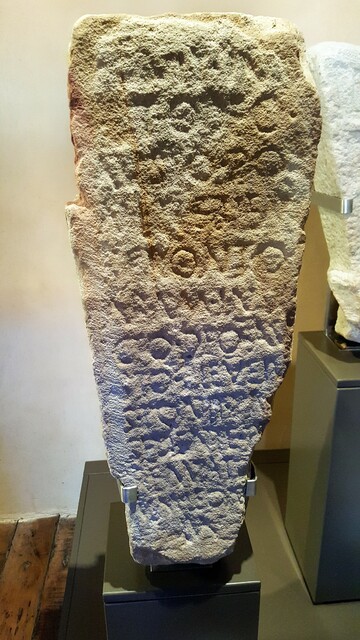

3.09.01.01. Altar de granito en excelente estado de conservación. <p>La parte superior va rematada con molduras y tiene <i>focus</i>. No tiene decoración en las paredes laterales. Apareción tumbado con la inscripción hacia abajo en un nivel bien sellado.</p> <p><em>Deo / Inuic(to) Mithrae / G(aius) Victorius Vic/torinus (centurio) L(egionis) VII G(emina) / Antonianiae P(iae) F(elicis) / in honorem sta/tionis lucensis / et Victoriorum / Secundi et Vic/toris lib(ertorum) suor/um aram po/suit libenti animo.</em></p> <p>Al Dios Invicto Mitra. Gaius Victorius Victorinus, centurión de la Legión VII Gémina Antoniniana Pía Félix, erigió de buen grado este altar en honor del destacamento lucense y de sus libertos Victorius Secundus y Victorius Victor.</p>

3.09.01.01. Altar de granito en excelente estado de conservación. <p>La parte superior va rematada con molduras y tiene <i>focus</i>. No tiene decoración en las paredes laterales. Apareción tumbado con la inscripción hacia abajo en un nivel bien sellado.</p> <p><em>Deo / Inuic(to) Mithrae / G(aius) Victorius Vic/torinus (centurio) L(egionis) VII G(emina) / Antonianiae P(iae) F(elicis) / in honorem sta/tionis lucensis / et Victoriorum / Secundi et Vic/toris lib(ertorum) suor/um aram po/suit libenti animo.</em></p> <p>Al Dios Invicto Mitra. Gaius Victorius Victorinus, centurión de la Legión VII Gémina Antoniniana Pía Félix, erigió de buen grado este altar en honor del destacamento lucense y de sus libertos Victorius Secundus y Victorius Victor.</p> -

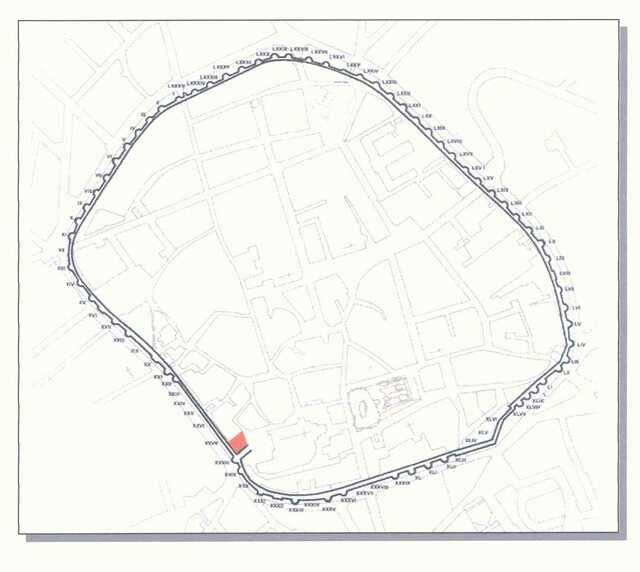

3.09.01. Mitreo de Lugo <p>Con motivo de la rehabilitación del Pazo de Montenegro –situado en la Plaza de Pío XII, nº 3– para convertirlo en sede del Vicerrectorado de la Universidad de Santiago del Campus de Lugo se produjo el hallazgo de restos romanos de notable envergadura. Llevadas a cabo las correspondientes excavaciones, se ha documentado una gran <i>domus </i>altoimperial que albergaba en su interior un mitreo, cuya planta se conserva prácticamente íntegra. La identificación del espacio como mitreo está corroborada por la aparición de un altar dedicado al dios Mitra (nº 3.09.02.) entre otros materiales (Fig. 3.09.01b), entre los que cabe destacar varias lucernas y pequeños fragmentos de bronce que podrían haber formado parte del relieve de la tauroctonía (Fernández Ibáñez, 2011, nº 9, pp. 78 y 134, figs. 6-7). La <i>domus </i>sufrió una destrucción parcial hacia el año 260 al producirse la reconstrucción de la muralla de la ciudad, momento en el que incluso se instaló un molino de harina en una de las dependencias, tal vez con el propósito de suministrar harina a los trabajadores de la muralla. A pesar de esa intervención en el espacio de la <i>domus</i>, el mitreo, que había sido construido a comienzos del siglo III, continuó en uso hasta 320-350 d.C. Todas las monedas exhumadas corresponden al período que va de 250 a 350 d.C.</p> <p>La habitación destinada a mitreo es una construcción nueva que se acomete a comienzos del siglo III d.C. Su estructura es rectangular. Tiene 15.7 m de largo por 7 m de ancho, con un pasillo central a cada uno de cuyos lados había cinco pilares equidistantes de una altura indeterminable. Da la impresión de que hubieran servido de base a los <i>triclinia </i>en los que se recostaban los miembros de la comunidad o para sustentar la techumbre de la habitación. No hay ningún otro elemento arquitectónico que vincule el edificio al culto de Mitra. No se conserva el ábside para colocar la tauroctonía. Entre los pilares cuarto y quinto del muro sur, por donde debería estar la entrada, dos paredes paralelas estrechan el pasillo central. En el centro del pasillo en ese preciso lugar había una basa fabricada con ladrillos, en la que originalmente se encontraba el altar (nº 3.09.01.01a). Por detrás se encontraría el ábside con la representación de la tauroctonía, de la que no quedan vestigios (Fig. 3.09.01.c). Todo ello ha quedado por debajo de construcciones modernas. La puerta principal estaría situada probablemente en la fachada opuesta al ábside, como es habitual, pero tampoco quedan restos de ella. Sí son visibles, en cambio, trazas de lo que pudo ser un nártex o antesala (Fig. 3.09.01d) (1). La superficie de la cella ronda los 110 m2, a los que habría que añadir alguna de las habitaciones adyacentes cuya función estaría relacionada con las actividades rituales o de servicio. En definitiva, pues, se trata de un mitreo inserto en una casa particular, probablemente la residencia del jefe del destacamento de la <i>Legio VII Gemina </i>establecido en <i>Lucus </i>para la vigilancia y defensa de la ciudad. Este mitreo se construye a comienzos del siglo III y permanece en uso hasta el 320-350 aproximadamente.</p>

3.09.01. Mitreo de Lugo <p>Con motivo de la rehabilitación del Pazo de Montenegro –situado en la Plaza de Pío XII, nº 3– para convertirlo en sede del Vicerrectorado de la Universidad de Santiago del Campus de Lugo se produjo el hallazgo de restos romanos de notable envergadura. Llevadas a cabo las correspondientes excavaciones, se ha documentado una gran <i>domus </i>altoimperial que albergaba en su interior un mitreo, cuya planta se conserva prácticamente íntegra. La identificación del espacio como mitreo está corroborada por la aparición de un altar dedicado al dios Mitra (nº 3.09.02.) entre otros materiales (Fig. 3.09.01b), entre los que cabe destacar varias lucernas y pequeños fragmentos de bronce que podrían haber formado parte del relieve de la tauroctonía (Fernández Ibáñez, 2011, nº 9, pp. 78 y 134, figs. 6-7). La <i>domus </i>sufrió una destrucción parcial hacia el año 260 al producirse la reconstrucción de la muralla de la ciudad, momento en el que incluso se instaló un molino de harina en una de las dependencias, tal vez con el propósito de suministrar harina a los trabajadores de la muralla. A pesar de esa intervención en el espacio de la <i>domus</i>, el mitreo, que había sido construido a comienzos del siglo III, continuó en uso hasta 320-350 d.C. Todas las monedas exhumadas corresponden al período que va de 250 a 350 d.C.</p> <p>La habitación destinada a mitreo es una construcción nueva que se acomete a comienzos del siglo III d.C. Su estructura es rectangular. Tiene 15.7 m de largo por 7 m de ancho, con un pasillo central a cada uno de cuyos lados había cinco pilares equidistantes de una altura indeterminable. Da la impresión de que hubieran servido de base a los <i>triclinia </i>en los que se recostaban los miembros de la comunidad o para sustentar la techumbre de la habitación. No hay ningún otro elemento arquitectónico que vincule el edificio al culto de Mitra. No se conserva el ábside para colocar la tauroctonía. Entre los pilares cuarto y quinto del muro sur, por donde debería estar la entrada, dos paredes paralelas estrechan el pasillo central. En el centro del pasillo en ese preciso lugar había una basa fabricada con ladrillos, en la que originalmente se encontraba el altar (nº 3.09.01.01a). Por detrás se encontraría el ábside con la representación de la tauroctonía, de la que no quedan vestigios (Fig. 3.09.01.c). Todo ello ha quedado por debajo de construcciones modernas. La puerta principal estaría situada probablemente en la fachada opuesta al ábside, como es habitual, pero tampoco quedan restos de ella. Sí son visibles, en cambio, trazas de lo que pudo ser un nártex o antesala (Fig. 3.09.01d) (1). La superficie de la cella ronda los 110 m2, a los que habría que añadir alguna de las habitaciones adyacentes cuya función estaría relacionada con las actividades rituales o de servicio. En definitiva, pues, se trata de un mitreo inserto en una casa particular, probablemente la residencia del jefe del destacamento de la <i>Legio VII Gemina </i>establecido en <i>Lucus </i>para la vigilancia y defensa de la ciudad. Este mitreo se construye a comienzos del siglo III y permanece en uso hasta el 320-350 aproximadamente.</p> -

3.08.02. Presunto altar de mármol. <p>La inscripción se conoce desde el siglo. Estuvo empotrado en las casas del Ayuntamiento de Astorga y se da por desaparecido desde el siglo XIX. En la cabecera había dos medias lunas entre dos ramos.</p> <p><em>I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Soli Invicto Libero / Patri Genio Praetor(ii) / Q(uintus) Mamil(ius) Capitolinus / iurid(icus) per Flaminiam / et Umbriam et Picenum / leg(atus) Aug(usti) per Asturiam et / Gallaeciam dux Leg(ionis) VII G(eminae) P(iae) Fe(licis) / praef(ectus) aer(arii) Sat(urni) pro salute / sua et suorum.</em></p> <p>A Júpiter Óptimo Máximo, al Sol Invicto, a Líber Pater, al Genio del Pretorio. Quintus Mamilius Capitolinus, (legado) jurídico para Flaminia, Umbría y Piceno; legado imperial para Asturia y Galaecia; jefe de la Legión VII Gémina, Pía, Félix; prefecto del erario de Saturno, por su salud y la de los suyos.</p>

-

3.08.01. Bloque paralelepípedo de mármol blanco, sin foculus. <p>Hallado en 1967 embutido en la muralla oriental de la ciudad.</p> <p><em>Inuicto Deo / Serapidi et / Isidi / Cl(audius) Zenobius / Proc(urator) Aug(usti)</em></p> <p>Al dios Invicto, a Serapis y a Isis. Claudius Zenobius, procurador imperial.</p>

3.08.01. Bloque paralelepípedo de mármol blanco, sin foculus. <p>Hallado en 1967 embutido en la muralla oriental de la ciudad.</p> <p><em>Inuicto Deo / Serapidi et / Isidi / Cl(audius) Zenobius / Proc(urator) Aug(usti)</em></p> <p>Al dios Invicto, a Serapis y a Isis. Claudius Zenobius, procurador imperial.</p> -

3.07.01. Ara alargada de arenisca con inscripción. <p> La primera mención de la lápida es de 1794, cuando Caveda se hace eco de ella en un ms. conservado en la Real Academia de la Historia, en el que la localiza en el pórtico de la Iglesia de San Juan de la Isla, donde estuvo hasta 1843 y Juan Poladura hizo una copia. José Isla la trasladó a su casa, donde la encontró Braulio Vigón. Fue este quien hizo entrega de ella al Museo Arqueológico Provincial en 1880, según documenta Vigil (1887, p. 353). Su aspecto es bastante tosco y está fragmentado su costado derecho. Ha perdido algunas letras de las dos primeras líneas, el final de las lns. 2-6 y desde la 8 hasta el final; también falta el comienzo de las lns. 11 y 12. Por otra parte el texto está muy erosionado, lo que dificulta la lectura. No presenta ninguna decoración y el campo epigráfico ocupa prácticamente toda la cara frontal. En la parte superior se aprecia el <i>focus</i>, que ocupa prácticamente toda su superficie.</p> <p><em>Ponit Inv/icto Deo / Au(gu)sto. Po/nit lebien/s Fronto / aram Invi/cto Deo Au/ (gu)sto. F(ronto) Leveiu/s ponit, pr(a)e/sedente p[a]/[t]rem patr[um] / [c]um leon[ibus]/ M(onumentum) [h(oc)].</em></p> <p>Lo erige para el Invicto Dios Au(gu)sto. Erige, de buen grado, Fronto el altar para el Invicto Dios Au(gu)sto. Fronto Leveius, erige este monumento presidiendo el padre de los padres con los leones.</p>

3.07.01. Ara alargada de arenisca con inscripción. <p> La primera mención de la lápida es de 1794, cuando Caveda se hace eco de ella en un ms. conservado en la Real Academia de la Historia, en el que la localiza en el pórtico de la Iglesia de San Juan de la Isla, donde estuvo hasta 1843 y Juan Poladura hizo una copia. José Isla la trasladó a su casa, donde la encontró Braulio Vigón. Fue este quien hizo entrega de ella al Museo Arqueológico Provincial en 1880, según documenta Vigil (1887, p. 353). Su aspecto es bastante tosco y está fragmentado su costado derecho. Ha perdido algunas letras de las dos primeras líneas, el final de las lns. 2-6 y desde la 8 hasta el final; también falta el comienzo de las lns. 11 y 12. Por otra parte el texto está muy erosionado, lo que dificulta la lectura. No presenta ninguna decoración y el campo epigráfico ocupa prácticamente toda la cara frontal. En la parte superior se aprecia el <i>focus</i>, que ocupa prácticamente toda su superficie.</p> <p><em>Ponit Inv/icto Deo / Au(gu)sto. Po/nit lebien/s Fronto / aram Invi/cto Deo Au/ (gu)sto. F(ronto) Leveiu/s ponit, pr(a)e/sedente p[a]/[t]rem patr[um] / [c]um leon[ibus]/ M(onumentum) [h(oc)].</em></p> <p>Lo erige para el Invicto Dios Au(gu)sto. Erige, de buen grado, Fronto el altar para el Invicto Dios Au(gu)sto. Fronto Leveius, erige este monumento presidiendo el padre de los padres con los leones.</p> -

3.06.01. Ara prismática, de piedra calcárea, con focus y cornua. <p>Lleva inscripción en su cara delantera. Fue descubierta casualmente en 1922 frente a un abrevadero alimentado por una fuente conocida como Font de Mussa, hoy desaparecida. La fuente estaba situada a un km aproximadamente de Benifaió, a 22 km al sur de Valencia, en la parte occidental de las tierras llanas de la Albufera. En el entorno se han desarrollado importantes excavaciones que han sacado a la luz estructuras de una explotación agrícola con dependencias serviles y área residencial, en una de cuyas habitaciones apareció el mosaico de los “orígenes de Roma” (Fig. 3.06.01.01), así como un conjunto de sepulturas cubiertas con tégulas.</p> <p><em>Invicto / Mithrae / Lucanus / Ser(vus). </em></p> <p>Al Invicto Mitra el esclavo Lucano.</p>

3.06.01. Ara prismática, de piedra calcárea, con focus y cornua. <p>Lleva inscripción en su cara delantera. Fue descubierta casualmente en 1922 frente a un abrevadero alimentado por una fuente conocida como Font de Mussa, hoy desaparecida. La fuente estaba situada a un km aproximadamente de Benifaió, a 22 km al sur de Valencia, en la parte occidental de las tierras llanas de la Albufera. En el entorno se han desarrollado importantes excavaciones que han sacado a la luz estructuras de una explotación agrícola con dependencias serviles y área residencial, en una de cuyas habitaciones apareció el mosaico de los “orígenes de Roma” (Fig. 3.06.01.01), así como un conjunto de sepulturas cubiertas con tégulas.</p> <p><em>Invicto / Mithrae / Lucanus / Ser(vus). </em></p> <p>Al Invicto Mitra el esclavo Lucano.</p> -

3.05.01. Placa con inscripción de la que se han recuperado cinco fragmentos. <p>Hallados entre los años 2002 y 2004, durante las excavaciones de un solar entre las calles Alorco, Hueros y la Plaza de la Morería, gracias a las cuales se ha detectado que el entramado urbanístico de la ciudad era más extenso de lo que se suponía. Destaca en el nuevo conjunto un edificio monumental del siglo II d.C., formado por grandes bloques de piedra caliza gris dispuestos regularmente. Algunos presentan almohadillado. El edificio es de rectangular y se erige sobre un <i>podium</i>. Al lado oeste se alzaba al parecer un arco junto al que aparecieron fragmentos inscritos con letras de carácter monumental biseladas. Por la morfología de los fragmentos, se ha podido determinar que pertenecen a tres inscripciones diferentes. A la primera pertenecen cinco fragmentos, en el primero de los cuales se aprecian los restos de las letras ED; en el segundo, parte de una interpunción; en el tercero la parte superior de una T; el cuarto y el quinto encajan, por lo que han sido ensamblados, y conservan restos de una posible H (o I, M, N, T), de la que solo queda el trazo vertical inferior derecho, una R, una A y un pequeño trazo vertical de una E (o I, M, N –no–T porque quedarían restos del trazo horizontal junto a la A-). El primero y el último fragmento presentan restos de una <i>cyma </i>recta, por lo que pertenecen a la primera línea del texto. Por debajo de las letras del último fragmento no hay posibilidad de determinar si hay más líneas escritas, por lo que no se puede establecer el tamaño de la inscripción. </p> <p><em>[A]ed[es] [Mi]thrae </em></p> <p>Templo de Mitra</p>

3.05.01. Placa con inscripción de la que se han recuperado cinco fragmentos. <p>Hallados entre los años 2002 y 2004, durante las excavaciones de un solar entre las calles Alorco, Hueros y la Plaza de la Morería, gracias a las cuales se ha detectado que el entramado urbanístico de la ciudad era más extenso de lo que se suponía. Destaca en el nuevo conjunto un edificio monumental del siglo II d.C., formado por grandes bloques de piedra caliza gris dispuestos regularmente. Algunos presentan almohadillado. El edificio es de rectangular y se erige sobre un <i>podium</i>. Al lado oeste se alzaba al parecer un arco junto al que aparecieron fragmentos inscritos con letras de carácter monumental biseladas. Por la morfología de los fragmentos, se ha podido determinar que pertenecen a tres inscripciones diferentes. A la primera pertenecen cinco fragmentos, en el primero de los cuales se aprecian los restos de las letras ED; en el segundo, parte de una interpunción; en el tercero la parte superior de una T; el cuarto y el quinto encajan, por lo que han sido ensamblados, y conservan restos de una posible H (o I, M, N, T), de la que solo queda el trazo vertical inferior derecho, una R, una A y un pequeño trazo vertical de una E (o I, M, N –no–T porque quedarían restos del trazo horizontal junto a la A-). El primero y el último fragmento presentan restos de una <i>cyma </i>recta, por lo que pertenecen a la primera línea del texto. Por debajo de las letras del último fragmento no hay posibilidad de determinar si hay más líneas escritas, por lo que no se puede establecer el tamaño de la inscripción. </p> <p><em>[A]ed[es] [Mi]thrae </em></p> <p>Templo de Mitra</p> -

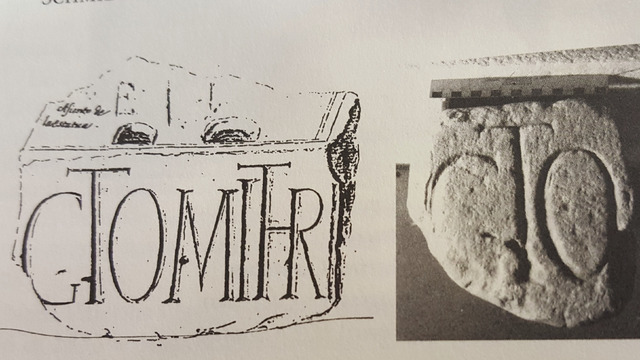

3.04.01. Fragmento de basa de estatua. <p>Se conocía por un dibujo de un manuscrito anónimo del siglo XVI (Fig. 3.04.01a). En 1800 apareció otro fragmento que se dio por perdido. Con posterioridad, se ha localizado un bloque de mármol que se corresponde perfectamente con la mitad izquierda del dibujo del manuscrito, en el que se leen las letras <i>CTO </i>(fig. 3.04.01b). Esto permite la restitución parcial de la inscripción en la forma que se expresa a continuación. Por otra parte, el manuscrito indica que en la parte superior había dos huecos para fijar la estatua. </p> <p><em>[--- Invi]cto Mithra[e]… /</em></p> <p>… al Invicto Mitra…</p>

3.04.01. Fragmento de basa de estatua. <p>Se conocía por un dibujo de un manuscrito anónimo del siglo XVI (Fig. 3.04.01a). En 1800 apareció otro fragmento que se dio por perdido. Con posterioridad, se ha localizado un bloque de mármol que se corresponde perfectamente con la mitad izquierda del dibujo del manuscrito, en el que se leen las letras <i>CTO </i>(fig. 3.04.01b). Esto permite la restitución parcial de la inscripción en la forma que se expresa a continuación. Por otra parte, el manuscrito indica que en la parte superior había dos huecos para fijar la estatua. </p> <p><em>[--- Invi]cto Mithra[e]… /</em></p> <p>… al Invicto Mitra…</p> -

3.03.01.02.01. Fragmento marmóreo de escultura Fragmento marmóreo de escultura aparentemente de bulto redondo, pues la parte trasera están igualmente trabajada (fig. 3.03.01.02.01). Hallado en un nivel de colmatación del mitreo, por tanto, depo-sitado con posterioridad al abandono del santuario. En consecuencia, no tiene por qué proceder del mismo. Parece corresponder a una figura de pie, de la que solo se conserva el ropaje ante el que se representa una pequeña figura masculina a la que falta la cabeza.

3.03.01.02.01. Fragmento marmóreo de escultura Fragmento marmóreo de escultura aparentemente de bulto redondo, pues la parte trasera están igualmente trabajada (fig. 3.03.01.02.01). Hallado en un nivel de colmatación del mitreo, por tanto, depo-sitado con posterioridad al abandono del santuario. En consecuencia, no tiene por qué proceder del mismo. Parece corresponder a una figura de pie, de la que solo se conserva el ropaje ante el que se representa una pequeña figura masculina a la que falta la cabeza. -

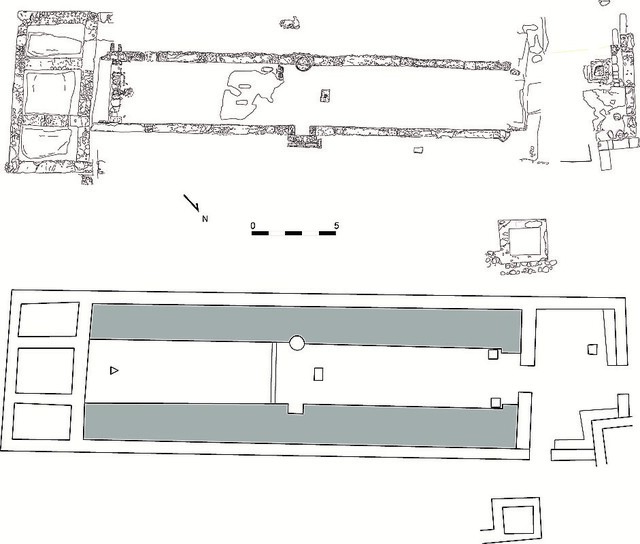

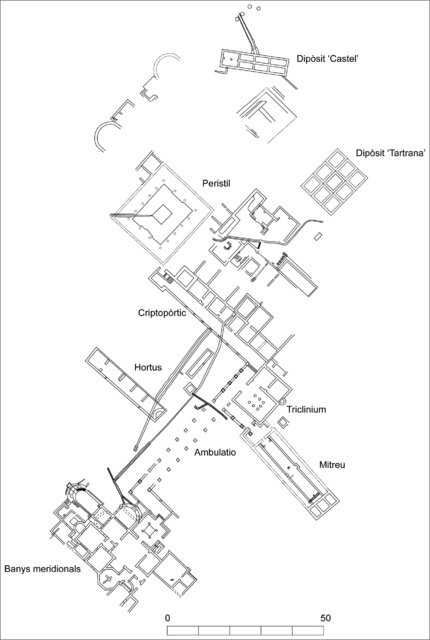

3.03.01.01. Mitreo <p>El estado de preservación es muy malo debido a los saqueos posteriores a su destrucción y a la actividad agrícola posterior (Fig. 3.03.01.01b). Sin embargo, la disposición del pronaos, sala y área de culto parece muy clara. La planta trapezoidal del pronaos, de 29 m2, responde a la necesidad de adecuar el ensamblaje de la nave, que no sigue la disposición ortogonal de toda la villa, sino que tiene una desviación probablemente motivada por necesidades de orientación solar. La sala cultual parece haber tenido el suelo algo más bajo que el corredor de acceso, quizá con la intención de simular la gruta, de 30 x 8 m. un tamaño enorme, sólo comparable al que se destruyó, sin excavación, en Maguncia en 1976, al que se ha estimado una longitud de también 30m (1). Una banqueta de 60 cm de fondo recorre buena parte del lado norte de la gruta, el resto se ha perdido (Fig. 3.03.01.01c). Entre los dos <i>podia </i>había un pasillo de 26 m de largo por unos 3,60 de ancho, hacia la mitad del cual se localizó <i>in situ </i>los restos de una basa de estatua y, por debajo de los niveles de colmatación, también hacia la mitad del pasillo central, restos de un grupo escultórico no identificable (Fig. 3.03.01.02.01, en p. 169) y otra ara anepígrafa (Fig. 3.03.01.01d). Los restos de unos bloques en el suelo parecen indicar que una fila de columnas sustentaba la parte central del techo; esas columnas servirían para delimitar la caverna en siete segmentos, tal vez relacionados con los grados iniciáticos y la distribución de los miembros de cada grado en esos segmentos. Quedan restos de la decoración parietal, muy dañada, pero que permiten saber que las paredes iban pintadas en rojo. En el extremo de los bancos más próximo a la puerta de entrada hay sendas escaleras de acceso y junto a la del podio meridional se halló una basa de estatua anepigrafa; en el lado opuesto se detectó la impronta de otra. Sugiere Remolà (1999, p. 6) con verosimilitud que sobre ellas irían las estatuas de los dadóforos. Hacia la mitad de los bancos se han detectado en el lado septentrional un receptáculo cuadrangular y, en el otro, circular, con desagüe. Ambos tuvieron una función ritual vinculada con el agua. Al pie del podio se localizan restos de un altar triangular hueco de piedra local y una canalización (fig. 3.03.01.01e) (2). Fragmentos escultóricos dispersos (de antiguas excavaciones), e incluso restos de un horno doméstico, también se han localizado en el curso de las nuevas investigaciones, realizadas en sucesivas campañas desde 2004 (3). También es de destacar el hecho de que se trate de un edificio construido <i>ex novo </i>sin condicionantes ni limitaciones de espacio. En efecto, en la remodelación emprendida en la primera mitad del siglo II, un antiguo pórtico se convierte en corredor de acceso al espacio cultual. A comienzos del siglo III los espacios entre los pilares del pórtico se ciegan, con lo que se consigue un efecto adecuado para la actividad cultual, que se sitúa en contacto con la <i>ambulatio </i>que articula el conjunto arquitectónico residencial, como nexo entre el núcleo de la villa, el jardín, el <i>triclinium </i>y los baños meridionales. Exteriormente se adosaría al cuerpo del <i>triclinium</i>, con la fachada meridional mirando a los baños entorno a una hipotética palestra. Una posición arquitectónicamente relevante en el conjunto de la villa. Se trata con total verosimilitud del mitreo privado de un destacado funcionario imperial; en él rendían culto los miembros de la <i>familia </i>del propietario, incluidos sus esclavos y libertos. Los materiales recuperados indican que la amortización del espacio cultual se produjo avanzada la segunda mitad del siglo IV.</p> <p>El mitreo es de dimensiones comparables al documentado en las Terme di Caracalla en Roma (23 x 10 m), el más grande de los conservados, junto con el de Sárkeszi, en Panonia Inferior, que tenía el mismo tamaño; el mitreo III de <i>Carnuntum </i>tenía 23 x 8,5 (4). Por su magnitud, se puede evaluar el carácter extraordinario que posee es mitreo, inserto en una villa, circunstancia poco frecuente, pero que ha suscitado un interés creciente. En Hispania podría compararse con el caso de Can Modolell (3.01.01), si verdaderamente se tratara de una villa con mitreo y no un santuario de peregrinación. Son diferentes los casos de Cabra, una villa suburbana (2.04.01), y de Lugo (3.08.01), donde el mitreo está enclavado en una <i>domus intra muros</i>. En cualquier caso, Els Munts presenta unas particularidades que lo hacen excepcional también, por la suntuosidad de la villa en la que está el mitreo. Ese carácter singular de la villa contribuye a la reconstrucción del proceso de implantación y recepción del mitraísmo en la Tarraconense. Desde el punto de vista de la articulación de los elementos en el interior del mitreo, la alteración en la estructura de los bancos en su parte central para permitir la presencia de dos hoquedades, una rectangular y la otra circular, me hace pensar que su misión es determinar el lugar por el que se produce la apogénesis y la génesis, es decir, el lugar por el que las almas descienden a la tierra y por el que migran. Estos orificios adquieren formas diferentes en los distintos mitreos en los que se han detectado. Esos últimos orificios parecen documentarse en el mitreo pequeño de Mérida; por el contrario, la destrucción de los bancos no ha permitido su preservación en el de Lugo.</p>

3.03.01.01. Mitreo <p>El estado de preservación es muy malo debido a los saqueos posteriores a su destrucción y a la actividad agrícola posterior (Fig. 3.03.01.01b). Sin embargo, la disposición del pronaos, sala y área de culto parece muy clara. La planta trapezoidal del pronaos, de 29 m2, responde a la necesidad de adecuar el ensamblaje de la nave, que no sigue la disposición ortogonal de toda la villa, sino que tiene una desviación probablemente motivada por necesidades de orientación solar. La sala cultual parece haber tenido el suelo algo más bajo que el corredor de acceso, quizá con la intención de simular la gruta, de 30 x 8 m. un tamaño enorme, sólo comparable al que se destruyó, sin excavación, en Maguncia en 1976, al que se ha estimado una longitud de también 30m (1). Una banqueta de 60 cm de fondo recorre buena parte del lado norte de la gruta, el resto se ha perdido (Fig. 3.03.01.01c). Entre los dos <i>podia </i>había un pasillo de 26 m de largo por unos 3,60 de ancho, hacia la mitad del cual se localizó <i>in situ </i>los restos de una basa de estatua y, por debajo de los niveles de colmatación, también hacia la mitad del pasillo central, restos de un grupo escultórico no identificable (Fig. 3.03.01.02.01, en p. 169) y otra ara anepígrafa (Fig. 3.03.01.01d). Los restos de unos bloques en el suelo parecen indicar que una fila de columnas sustentaba la parte central del techo; esas columnas servirían para delimitar la caverna en siete segmentos, tal vez relacionados con los grados iniciáticos y la distribución de los miembros de cada grado en esos segmentos. Quedan restos de la decoración parietal, muy dañada, pero que permiten saber que las paredes iban pintadas en rojo. En el extremo de los bancos más próximo a la puerta de entrada hay sendas escaleras de acceso y junto a la del podio meridional se halló una basa de estatua anepigrafa; en el lado opuesto se detectó la impronta de otra. Sugiere Remolà (1999, p. 6) con verosimilitud que sobre ellas irían las estatuas de los dadóforos. Hacia la mitad de los bancos se han detectado en el lado septentrional un receptáculo cuadrangular y, en el otro, circular, con desagüe. Ambos tuvieron una función ritual vinculada con el agua. Al pie del podio se localizan restos de un altar triangular hueco de piedra local y una canalización (fig. 3.03.01.01e) (2). Fragmentos escultóricos dispersos (de antiguas excavaciones), e incluso restos de un horno doméstico, también se han localizado en el curso de las nuevas investigaciones, realizadas en sucesivas campañas desde 2004 (3). También es de destacar el hecho de que se trate de un edificio construido <i>ex novo </i>sin condicionantes ni limitaciones de espacio. En efecto, en la remodelación emprendida en la primera mitad del siglo II, un antiguo pórtico se convierte en corredor de acceso al espacio cultual. A comienzos del siglo III los espacios entre los pilares del pórtico se ciegan, con lo que se consigue un efecto adecuado para la actividad cultual, que se sitúa en contacto con la <i>ambulatio </i>que articula el conjunto arquitectónico residencial, como nexo entre el núcleo de la villa, el jardín, el <i>triclinium </i>y los baños meridionales. Exteriormente se adosaría al cuerpo del <i>triclinium</i>, con la fachada meridional mirando a los baños entorno a una hipotética palestra. Una posición arquitectónicamente relevante en el conjunto de la villa. Se trata con total verosimilitud del mitreo privado de un destacado funcionario imperial; en él rendían culto los miembros de la <i>familia </i>del propietario, incluidos sus esclavos y libertos. Los materiales recuperados indican que la amortización del espacio cultual se produjo avanzada la segunda mitad del siglo IV.</p> <p>El mitreo es de dimensiones comparables al documentado en las Terme di Caracalla en Roma (23 x 10 m), el más grande de los conservados, junto con el de Sárkeszi, en Panonia Inferior, que tenía el mismo tamaño; el mitreo III de <i>Carnuntum </i>tenía 23 x 8,5 (4). Por su magnitud, se puede evaluar el carácter extraordinario que posee es mitreo, inserto en una villa, circunstancia poco frecuente, pero que ha suscitado un interés creciente. En Hispania podría compararse con el caso de Can Modolell (3.01.01), si verdaderamente se tratara de una villa con mitreo y no un santuario de peregrinación. Son diferentes los casos de Cabra, una villa suburbana (2.04.01), y de Lugo (3.08.01), donde el mitreo está enclavado en una <i>domus intra muros</i>. En cualquier caso, Els Munts presenta unas particularidades que lo hacen excepcional también, por la suntuosidad de la villa en la que está el mitreo. Ese carácter singular de la villa contribuye a la reconstrucción del proceso de implantación y recepción del mitraísmo en la Tarraconense. Desde el punto de vista de la articulación de los elementos en el interior del mitreo, la alteración en la estructura de los bancos en su parte central para permitir la presencia de dos hoquedades, una rectangular y la otra circular, me hace pensar que su misión es determinar el lugar por el que se produce la apogénesis y la génesis, es decir, el lugar por el que las almas descienden a la tierra y por el que migran. Estos orificios adquieren formas diferentes en los distintos mitreos en los que se han detectado. Esos últimos orificios parecen documentarse en el mitreo pequeño de Mérida; por el contrario, la destrucción de los bancos no ha permitido su preservación en el de Lugo.</p> -

3.03.01. Espléndida villa marítima de Els Munts en Altafulla, con un posible mitreo. <p>A unos 12 km. al norte de Tarragona, entre la necrópolis donde se alza la Torre de los Escipiones y el Arco de Bará, sobre un promontorio costero se encuentra la villa romana de Els Munts, la más grande de todo el territorio tarraconense (Fig. 3.03.01) (1). A mediados del siglo XX comenzaron las excavaciones más o menos sistemáticas que sacaron a la luz el triclinio con sus mosaicos, así como el extremo del corredor porticado situado por debajo del nivel de la villa, por lo que es denominado “criptopórtico” (Sánchez Real, 1971). Desde entonces se ha actuado en las termas situadas en la playa, y sobre todo en el área principal de la villa. Entre 2004 y 2005 se orientó la atención hacia el pórtico de acceso a los baños meridionales y el sector al este del <i>triclinium</i>, lo que dio lugar a la localización del mitreo. La excepcional importancia del yacimiento facilitó su Declaración de Conjunto Histórico-Artístico y Arqueológico de carácter nacional (RD 529/1979, de 2 de febrero) y de Bien Cultural Interés Nacional (BCIN) por la ley de patrimonio cultural catalán de 1993. En 1986 había sido incluido en Plan Nacional de Parques Arqueológicos. En el año 2000, la villa romana dels Munts fue declarada patrimonio mundial por la UNESCO como parte del conjunto arqueológico de <i>Tarraco</i>. La villa fue construida muy a comienzos del siglo II en un altozano, orientada a mediodía y articulada en terrazas ajardinadas con edificios independientes que ocupaban desde la playa, donde había una instalación termal, hasta la parte más elevada, ocupada por la residencia principal abierta a un peristilo desde el que se dominaba la propiedad. Se trata de una majestuosa villa aristocrática al servicio de las necesidades y ocupaciones del gran propietario, la riqueza de sus mosaicos, la calidad de sus esculturas y de sus frescos, su tamaño, lo atestiguan. Un sello personal y un <i>titulum pictum </i>con mención de <i>Auitus</i>, permiten saber que a mediados del siglo II su propietario era <i>Gaius Valerius Auitus</i>, enviado por el emperador Antonino Pío a <i>Tarraco</i>, ciudad de la que fue dunviro (García - Macias - Teixell, 1999, pp. 278-279). A lo largo de su existencia, la villa conoce algunas intervenciones, una de las cuales, poco después de iniciado el siglo II, habilitó el mitreo. Hacia el año 275 un incendio afecta a buena parte del edificio principal que se abandona. Poco a poco parece que el lugar se ocupa de forma precaria, pero en el siglo IV los indicios permiten suponer que hay una recuperación arquitectónica del edificio principal, que nunca alcazará la majestuosidad de la época altoimperial. El mitreo se edifica cuando la villa ya estaba funcionando, según se deduce de su irregular inserción en el conjunto, pero los materiales relacionados con el proceso de construcción no permiten afinar la cronología. La fase final de vida del edificio cultual se pone en relación con la colmatación de los sumideros de desagüe, que se fecha por una moneda de Alejandro Severo de 234. El derrumbe del edificio de culto tiene lugar en la segunda mitad del siglo IV.</p>

3.03.01. Espléndida villa marítima de Els Munts en Altafulla, con un posible mitreo. <p>A unos 12 km. al norte de Tarragona, entre la necrópolis donde se alza la Torre de los Escipiones y el Arco de Bará, sobre un promontorio costero se encuentra la villa romana de Els Munts, la más grande de todo el territorio tarraconense (Fig. 3.03.01) (1). A mediados del siglo XX comenzaron las excavaciones más o menos sistemáticas que sacaron a la luz el triclinio con sus mosaicos, así como el extremo del corredor porticado situado por debajo del nivel de la villa, por lo que es denominado “criptopórtico” (Sánchez Real, 1971). Desde entonces se ha actuado en las termas situadas en la playa, y sobre todo en el área principal de la villa. Entre 2004 y 2005 se orientó la atención hacia el pórtico de acceso a los baños meridionales y el sector al este del <i>triclinium</i>, lo que dio lugar a la localización del mitreo. La excepcional importancia del yacimiento facilitó su Declaración de Conjunto Histórico-Artístico y Arqueológico de carácter nacional (RD 529/1979, de 2 de febrero) y de Bien Cultural Interés Nacional (BCIN) por la ley de patrimonio cultural catalán de 1993. En 1986 había sido incluido en Plan Nacional de Parques Arqueológicos. En el año 2000, la villa romana dels Munts fue declarada patrimonio mundial por la UNESCO como parte del conjunto arqueológico de <i>Tarraco</i>. La villa fue construida muy a comienzos del siglo II en un altozano, orientada a mediodía y articulada en terrazas ajardinadas con edificios independientes que ocupaban desde la playa, donde había una instalación termal, hasta la parte más elevada, ocupada por la residencia principal abierta a un peristilo desde el que se dominaba la propiedad. Se trata de una majestuosa villa aristocrática al servicio de las necesidades y ocupaciones del gran propietario, la riqueza de sus mosaicos, la calidad de sus esculturas y de sus frescos, su tamaño, lo atestiguan. Un sello personal y un <i>titulum pictum </i>con mención de <i>Auitus</i>, permiten saber que a mediados del siglo II su propietario era <i>Gaius Valerius Auitus</i>, enviado por el emperador Antonino Pío a <i>Tarraco</i>, ciudad de la que fue dunviro (García - Macias - Teixell, 1999, pp. 278-279). A lo largo de su existencia, la villa conoce algunas intervenciones, una de las cuales, poco después de iniciado el siglo II, habilitó el mitreo. Hacia el año 275 un incendio afecta a buena parte del edificio principal que se abandona. Poco a poco parece que el lugar se ocupa de forma precaria, pero en el siglo IV los indicios permiten suponer que hay una recuperación arquitectónica del edificio principal, que nunca alcazará la majestuosidad de la época altoimperial. El mitreo se edifica cuando la villa ya estaba funcionando, según se deduce de su irregular inserción en el conjunto, pero los materiales relacionados con el proceso de construcción no permiten afinar la cronología. La fase final de vida del edificio cultual se pone en relación con la colmatación de los sumideros de desagüe, que se fecha por una moneda de Alejandro Severo de 234. El derrumbe del edificio de culto tiene lugar en la segunda mitad del siglo IV.</p> -

3.02.01. Pedestal con inscripción <p> Parte posterior sin pulir. Se descubrió en 1962, encastrado en el paramento interior de una torre donde se conserva.</p> <p><em>K(auti) deo / L(ucius) Valer(ius) Monteius / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).</em></p> <p>Al dios Cautes. Lucius Valerius Monteius cumplió su promesa de buen grado y de la forma debida.</p>

3.02.01. Pedestal con inscripción <p> Parte posterior sin pulir. Se descubrió en 1962, encastrado en el paramento interior de una torre donde se conserva.</p> <p><em>K(auti) deo / L(ucius) Valer(ius) Monteius / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).</em></p> <p>Al dios Cautes. Lucius Valerius Monteius cumplió su promesa de buen grado y de la forma debida.</p> -

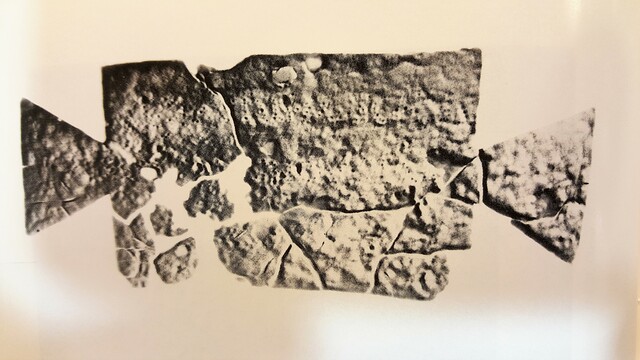

3.01.03.04. Plaqueta de bronce <p>Plaqueta de bronce en forma de <i>tabula ansata</i>, con una perforación circular en la parte superior (Fig. 3.01.03.04). Apareció en 1982, bajo un empedrado, en muy mal estado de conservación. El texto está grabado mediante punciones y su lectura se ha realizado por medio de radiografías. </p> <p><em>M(arcus) Flavius Moschus / Nep[t]uno V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)</em></p> <p>Marcus Flavius Moschus. Cumplió su promesa a Neptuno de buen grado y de la forma debida.</p>

3.01.03.04. Plaqueta de bronce <p>Plaqueta de bronce en forma de <i>tabula ansata</i>, con una perforación circular en la parte superior (Fig. 3.01.03.04). Apareció en 1982, bajo un empedrado, en muy mal estado de conservación. El texto está grabado mediante punciones y su lectura se ha realizado por medio de radiografías. </p> <p><em>M(arcus) Flavius Moschus / Nep[t]uno V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)</em></p> <p>Marcus Flavius Moschus. Cumplió su promesa a Neptuno de buen grado y de la forma debida.</p> -

3.01.03.03. Plaqueta de bronce <p>Una plaqueta de bronce en forma de <i>tabula ansata</i>, con dos perforaciones centrales para fijarla seguramente a una superficie, como exvoto. El texto está escrito mediante punteado.</p> <p><em>Aphni Pacci (o P(ubli) Acci) / Saturnini / Proc(uratoris) Vespa{si}/siani Aug(usti) L(iberti)</em></p> <p>[Exoto u ofrenda] de Aphnius, liberto de Paccius Saturninus (o de Publius Accius Saturninus), procurador de Vespasiano Augusto.</p> <p> </p>