-

1.01.02.14.02. Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba

1.01.02.14.02. Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba, con representación de tres espigas (1) que surgen de un tronco común, sobre un fondo de pliegues (Fig. 1.01.02.14.02). La pieza está fracturada en todos sus lados.

-

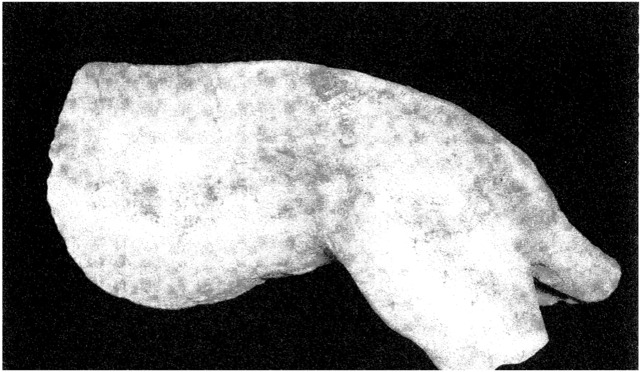

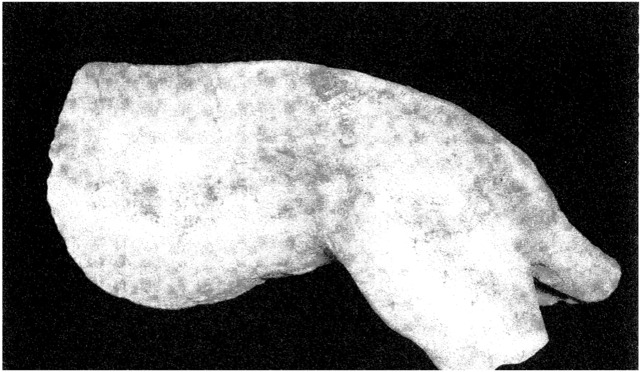

1.01.02.14.03. Fragmento de un perro, posiblemente en posición rampante al que le faltan la cabeza, los cuartos delanteros, buena parte de las patas traseras y del rabo

1.01.02.14.03. Fragmento de un perro, posiblemente en posición rampante al que le faltan la cabeza, los cuartos delanteros, buena parte de las patas traseras y del rabo Fragmento de escultura en mármol blanco de Borba. Procede del llamado “Ingreso del 20 de septiembre de 1943” de un almacén que existía en el Teatro Romano (1). Se trata de piezas procedentes de las excavaciones de Mélida y Macías. Aunque el animal está muy mutilado, se aprecia el buen trabajo de la columna vertebral y el arranque del rabo (Fig. 1.01.02.14.03a).

-

1.01.02.15. Zócalo con los pies de una pequeña figura

1.01.02.15. Zócalo con los pies de una pequeña figura Mármol de Borba. Mencionado por primera vez por Mélida (1914, 449) con motivo de la descripción de los materiales aparecidos en el Cerro de San Albín en 1902. Se trata de los pies calzados con sandalias; junto al pie derecho se ve el arranque de una pieza cuadrangular, una suerte de pilar o ara.

-

1.01.02.16. Restos de soporte de mueble en mármol.

1.01.02.16. Restos de soporte de mueble en mármol. En un fragmento se ve un felino, pantera –según Mélida– o leona, rampante probablemente pata de un sillón o mesa (Fig. 1.01.02.16 y 16a), otros dos fragmentos representan garras. Descubierto en las excavaciones de 1913.

-

1.01.02.17. Estatua de mármol que representa a un hombre de pie al que le faltan la cabeza y buena parte de las extremidades

1.01.02.17. Estatua de mármol que representa a un hombre de pie al que le faltan la cabeza y buena parte de las extremidades Hallada en el cerro de San Albín en 1913. La pierna izquierda está perdida desde el muslo, pero se aprecia un movimiento hacia delante, que recuerda obras de Lisipo. Conserva el arranque del soporte en que se apoyaba el pie izquierdo. El cuerpo desnudo se cubre con un manto que cae desde el hombro izquierdo por la espalda, da la vuelta en la cadera derecha para cubrir el bajo vientre y el sexo. El brazo izquierdo, doblado por el codo y extendido hacia adelante recoge el manto que cae por el exterior del antebrazo. Esa mano sostiene por la empuñadura una espada que descansa en el antebrazo por encima del manto.

-

1.01.02.18. Estatua de un dios sedente de mármol a la que faltan cabeza, manos y pies

1.01.02.18. Estatua de un dios sedente de mármol a la que faltan cabeza, manos y pies El torso desnudo y su posición hierática permiten deducir que se trata de una divinidad entronizada. Desde la cintura va cubierta con un manto que tapa también las piernas. Aparecida en el Cerro de San Albín en 1902.

-

1.01.02.20. Estatua de mármolcon representación de mujer del tipo “Grande Ercolanese”

Es una figura estante, vestida con túnica y manto, en el que resguarda su mano izquierda. Le falta la cabeza y está inacabada en la parte inferior y el lateral izquierdo.

-

1.01.02.21. Fragmento de escultura de mármol de la que se conserva sólo una parte de la cabeza de un ave a la que falta el pico

1.01.02.21. Fragmento de escultura de mármol de la que se conserva sólo una parte de la cabeza de un ave a la que falta el pico Seguramente representa un águila. Procede del Cerro de San Albín.

-

1.01.02.22. Cabeza de mujer en mármol

1.01.02.22. Cabeza de mujer en mármol Retrato de joven que presenta fracturada la nariz. Va peinada con rizos ensortijados y tirabuzones en la parte posterior. Fue descubierta en 1913 en el Cerro de S. Albín, pero en su parte occidental, al hacer un desmonte, lo que aparentemente la sitúa al margen de las restantes esculturas.

-

1.01.02.23. Rebabas de los ojos de Mitra

1.01.02.23. Rebabas de los ojos de Mitra Dos fragmentos de vidrio guardados en un papel doblado que tenía escrito con letra de José Álvarez Sáenz de Buruaga: “ojos de Mitra”. Probablemente se trate de las rebabas que dejaron los ojos de vidrio, perdidos en el momento del hallazgo, de alguna de las estatuas procedentes del Cerro de San Albín. En la nota no se precisa cuál. Tampoco se anota número de inventario, por lo que se integra en el llamado “Fondo Antiguo” del Museo, correspondiente a las piezas ingresadas antes de 1943 y que se incorporaron sin inventario. El actual le fue asignado en el año 1985.

-

1.01.02.24. Fragmento de escultura de mármol con representación de figura masculina, a la que le falta la cabeza, los brazos y las piernas

1.01.02.24. Fragmento de escultura de mármol con representación de figura masculina, a la que le falta la cabeza, los brazos y las piernas Presenta el cuerpo echado hacia adelante y con cierta torsión hacia la derecha, mientras que las piernas giran hacia la izquierda. No parece un movimiento de marcha natural. Va cubierto con manto y faldellín hasta las rodillas. Aparecida en el Cerro de San Albín.

-

1.01.03. Materiales procedentes de la Calle Constantino de Mérida

Agrupo en este apartado, de forma independiente, una serie de materiales exhumados por Mélida en las excavaciones de 1926 y 1927, porque constituyen indicios persuasivos de que el mitreo de donde procede la colección ocultada en el Cerro de San Albín pudiera haber estado aquí situado. Con motivo de las obras de cimentación de una casa en 1926 aparecieron al final de la calle y a unos 200 m del Cerro de San Albin, tallas de época romana. Mélida y Macías excavaron allí ese año y el siguiente. En el hallazgo fortuito aparecieron una estela funeraria con busto, pero sin la cabeza, y tres estatuas fragmentarias. Al parecer no encontraron restos de construcciones antiguas; tan solo materiales aprovechados. Los objetos del catálogo que a continuación se enumeran orientan nuestra mirada hacia los restos del cerro. El primero es un león que puede ser clave en la propuesta, como se indica en su correspondiente comentario; buena parte de los restantes encuentra cobijo en los ciclos iconográficos del mitraísmo, por ejemplo, la estatuilla de Océano, la pierna izquierda de un Mercurio, un busto viril con cabeza de león en el hombro. Es cierto que otros presentan dificultades, como la estatua de Proserpina (?) sedente (nº 1.01.02.18.01), pero que se supone pareja del dios entronizado (nº 1.01.02.19) descubierto en el Cerro de San Albín. A estas estatuas ha de añadirse otra diosa sedente sin cabeza que recuerda a la anterior, aunque es de mayor tamaño y mejor factura (Mélida - Macías, 1929, p. 25, lám. XV, C).

-

1.01.03.01. Estatua de león fragmentada en mármol similar al de las esculturas del Cerro de San Albín.

1.01.03.01. Estatua de león fragmentada en mármol similar al de las esculturas del Cerro de San Albín. Le faltan la parte delantera desde el hocico hasta las patas, presumiblemente por un golpe intencionado, así como parte de las traseras.

-

1.01.03.02. Pierna izquierda quizá perteneciente a una estatua de Mercurio.

1.01.03.02. Pierna izquierda quizá perteneciente a una estatua de Mercurio. Solo se conserva la parte inferior, por debajo de la rodilla y hasta los tobillos, de los salen sendas alas similares a las de Mercurio. Hallada en la misma excavación de Mélida en 1926.

-

1.01.03.03. Estatua de Océano de pequeñas dimensiones, al que le faltan la cabeza, parte del pecho y las piernas

1.01.03.03. Estatua de Océano de pequeñas dimensiones, al que le faltan la cabeza, parte del pecho y las piernas Se desconoce el lugar y fecha del hallazgo, pero es anterior a 1936, pues estaba almacenada en el Teatro, al parecer, junto a otros materiales procedentes de las excavaciones de Mélida de la calle Constantino.

-

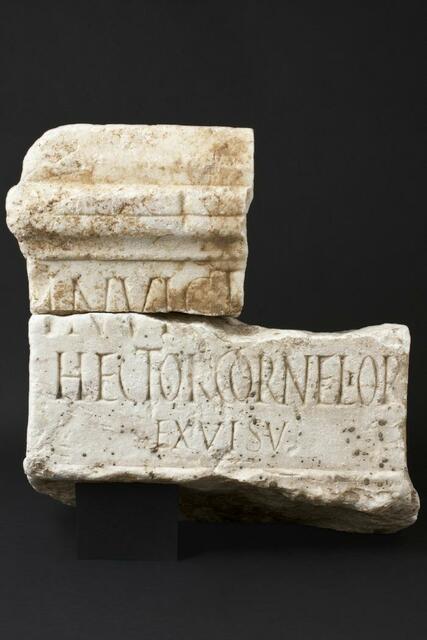

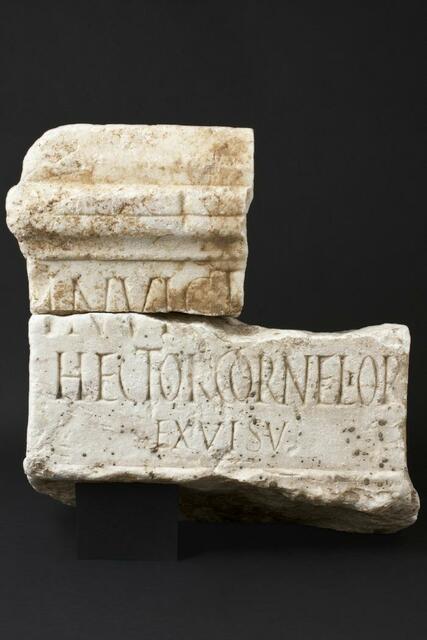

1.01.04.01. Pequeña ara votiva de mármol blanco

1.01.04.01. Pequeña ara votiva de mármol blanco Está fragmentada y se conservan solo dos partes que nunca habían sido publicadas juntas. Sin embargo, en el Catálogo CER.ES aparece una restitución con ambas piezas en una sola foto de Ana Osorio Calvo que aquí se recoge. Gracias a esa fotografía podemos aseverar que son dos piezas de un solo altar, pues la parte inferior de las letras de la primera línea aparecen en el fragmento inferior. El fragmento más pequeño (Fig. 1.01.04.01b) corresponde a la parte superior izquierda del altar, en el que se conserva la cornisa y un focus rectangular de gran tamaño. La primera vez que se editó fue en la tesis de García Iglesias (1973, nº 27,

p. 98); un año antes, en 1972, había ingresado –sin indicación de procedencia– en el MNARM, nº inv.13843. El texto no presenta problemas de lectura:

-

1.01.04.02. Basa de estatua con inscripción.

Se encontraba en el patio particular de una casa en la calle Ávalos (que pasó a denominarse Falange durante la dictadura de Franco), accesible desde la calle Mirabeles (Romero Leal durante la dictadura franquista). Desde la noticia transmitida por Hübner no se ha vuelto a ver y se encuentra en paradero desconocido.

-

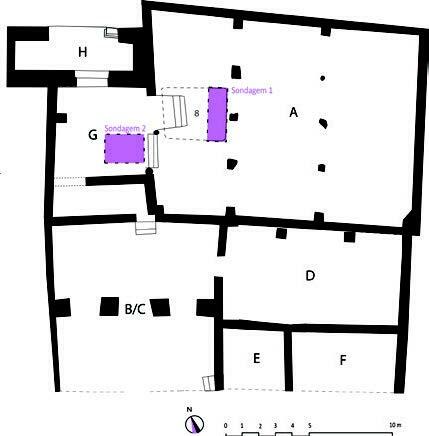

1.02.01. Mitreo (1)

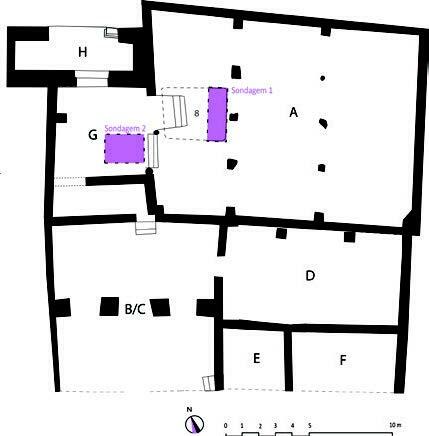

1.02.01. Mitreo (1) Las ruinas descubiertas en la punta de la estrecha península de Tróia (2) corresponden presumiblemente la Καιτόβριξ de Ptolomeo II, 5,2; Catobrica en Itin Ant. 417, 1; Rav. 306, 18. No ha habido unas excavaciones sistemáticas y la zona ha sufrido alteraciones como consecuencia de los procesos urbanísticos modernos. No obstante, en la actualidad hay una actuación constante gracias al interés del Tróia Resort, la entidad que explota turísticamente la zona y que promueve la valorización de las ruinas romanas de Tróia con un equipo arqueológico. En las proximidades de la basílica paleocristiana, convertida después en necrópolis (Pedroso, 2001, pp. 305-308; Pinto, Magalhâes, Brum, Almeida, 2014), fue hallado el relieve mitraico objeto de atención en el número siguiente. Ese hallazgo bastaría para afirmar que en Tróia, un hábitat esencialmente dedicado a la pesca y a la salazón, hubo una comunidad mitraica que veneraba a Mitra. El mitreo no ha sido hallado, pero hay indicios de que pudiera encontrarse en la zona NO de la basílica. En el espacio H del plano (Fig. 1.02.01), se ha localizado, por debajo del muro exterior de la basílica, un escalón de acceso a una habitación, aún no excavada, que estaría por debajo del nivel de la calle colindante. Que sea esa la localización precisa del mitreo no se podrá determinar hasta que se proceda a la excavación. García y Bellido (1948, pp. 305-306) se refiere así al lugar de hallazgo del tríptico: «En fecha que no he podido precisar, pero que cae hacia el año 1925, poco más o menos, se descubrieron dispersos en la ruina de una casa, en una estancia a modo de corredor (el lugar está cercano a lo que llaman «Bõca da Lagoa”, en la punta de la lengua de Troia), cinco fragmentos de un relieve mitraico…». Sin embargo, Costa, vincula el hallazgo a las exploraciones de la Sociedades Arqueológica Lusitana que dieron inicio en 1850; no indica en qué año se produjo el descubrimiento de los fragmentos del relieve, pero indica que aparecieron en una casa estrecha, en forma de corredor. El lugar exacto de hallazgo del tríptico no tiene por qué coincidir con la localización del mitreo, pues pudo haber sido trasladado; pero el hecho de que aparecieran los fragmentos sobre el suelo de esa estancia alargada podría ser indicio de que aquel era el verdadero lugar del mitreo. García y Bellido vincula a este conjunto una lucerna con representación de Helios (nº 1.02.01.02) y una cabeza de Júpiter Amón que Resende habría visto en el siglo XVI sobre la puerta de la capilla de Nossa Senhora do Rosário de Tróia (denominada «dos Prazeres» por Costa, al que sigue García y Bellido), erigida en el siglo XV. Sin embargo, Costa (p. 5) precisa que la lucerna había aparecido en otra casa. Puntualiza más García y Bellido la descripción del lugar de hallazgo, presumiendo que se produjo en el propio mitreo: «Los cinco fragmentos relivarios fueron hallados, dispersos y dentro de una cámara estrecha de unos dos metros de anchura y con una longitud de unos doce, es decir, con proporciones semejantes, aunque más reducidas, que las que suelen presentar algunos mithraea. De no ser este el santuario propiamente dicho, sería su pórtico, tras del cual, en Tróia, sigue una cámara de dimensiones más holgadas, pero desconocidas, por no haber sido excavada en su totalidad. Es muy posible que estos restos sean reliquias del antiguo mithraeum. A ello viene a ayudar el detalle de que en el mismo lugar apareció un cementerio de inhumación y restos considerables de una casa con pinturas parietales, entre las que se ha salvado casualmente un crismón, del que solo se ve, pero es bastante, uno de los brazos de la Chi y la Omega. A mayor abundamiento, en el mismo lugar se alzó, sin duda como recuerdo y en la tradición de este antiguo santuario cristiano, la capilla de Nossa Senhora dos Prazeres».

No es posible dar una fecha en ausencia de excavación; aunque si la pieza siguiente está bien datada, el mitreo estaría en funcionamiento entre el siglo II y el III d.C.

-

1.02.01.01. Fragmentos de tríptico en bajorrelieve

1.02.01.01. Fragmentos de tríptico en bajorrelieve <p>Fragmentos de tríptico en bajorrelieve de considerable tamaño en mármol blanco del que solo se conserva, en los cinco fragmentos recuperados, la parte correspondiente al panel derecho y parte del central (Fig. 1.02.01.01). De la parte del relieve, correspondiente a la tauroctonía, solo se ha salvado la figura de Cautópates, con las piernas separadas, en el extremo derecho de la cueva en la que se está produciendo la inmolación del toro, del que solo se conserva la pata delantera. Por encima del arco de la gruta, se aprecia una imagen de la luna, como es habitual en las escenas tauróctonas. En el panel correspondiente al lateral derecho, desde el punto de mira del observador, está representado el banquete de Helios y Mitra. Ambos está recostados en la misma posición, en paralelo, y visten ropa idéntica, con magas hasta las muñecas, ceñida a la cintura. Sendas clámides cuelgan de los cuellos por detrás. Mitra va tocado con el gorro frigio; Helios, coronado con once rayos y nimbo, lleva pelo largo por detrás de las orejas (y no gorro frigio como dice García y Bellido, 1948). Mitra pasa su brazo derecho por la espalda de Helios y apoya su mano sobre el hombro. Con la mano izquierda ambas figuras sostienen sendos ritones; la derecha de Helios se extiende a lo largo del cuerpo y la mano derecha se ve abierta en vertical, en gesto de exhibición y agrado de cuanto acontece alrededor. La tosquedad del artista no permite reconcer sobre qué se apoyan estos dos personajes, probablemente una mesa cubierta con la piel del toro como es frecuente es esta escena. Ante ellos, y por debajo, los dadóforos, de nuevo con las piernas separadas y vestidos como Mitra. Cautópates sostiene un jarro, como si estuviera vertiendo, ante una gran cratera rodeada por una serpiente que tiene la cabeza en el borde del recipiente. Cautes, a la izquierda de la escena, ofrece una alteración digna de mención, pues ha dejado su antorcha en el suelo, según se indica en el comentario. </p>

<p> </p>

-

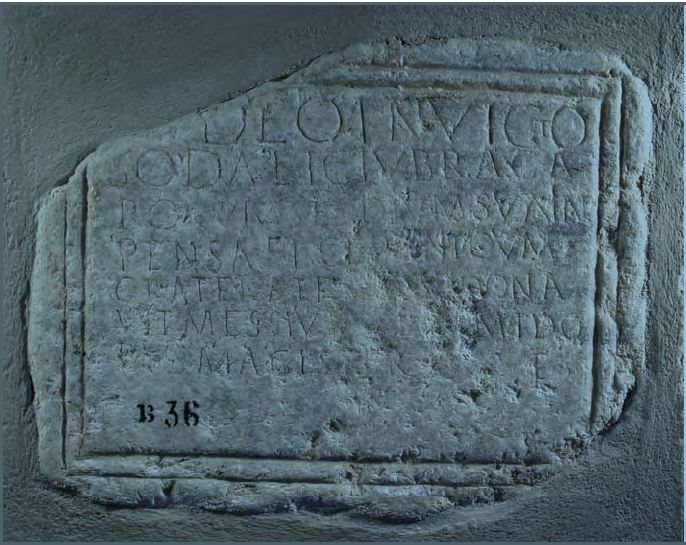

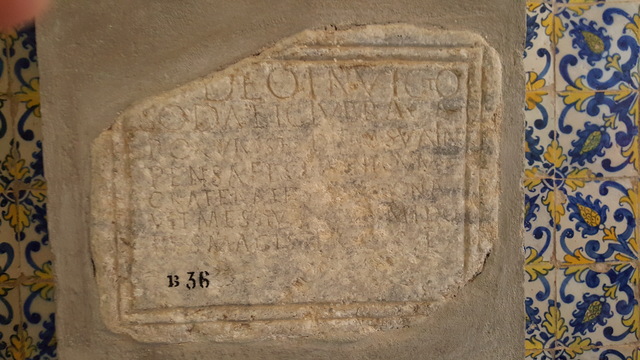

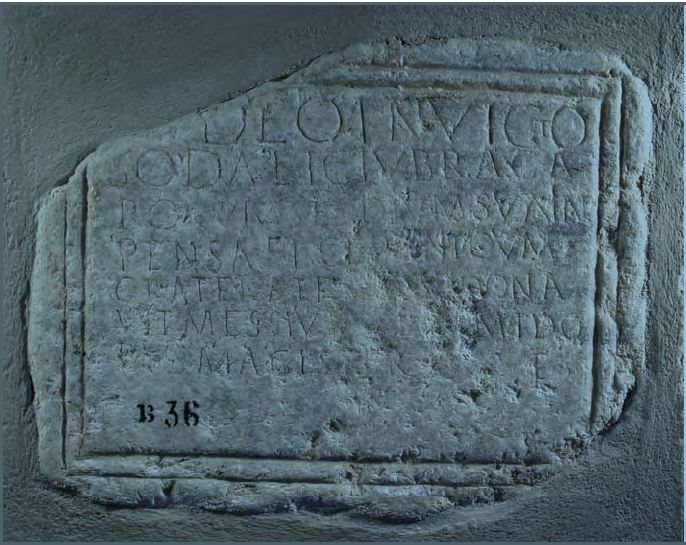

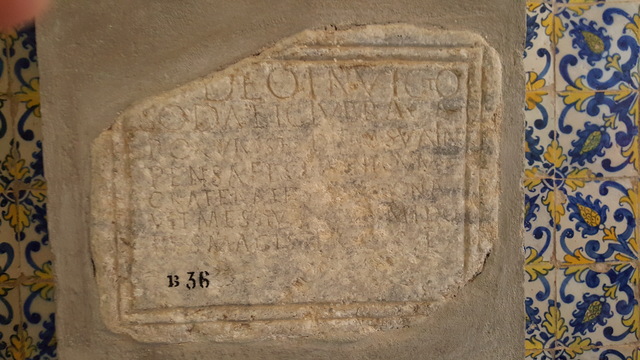

1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva

1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva <p>Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura (Fig. 1.03.01). Una fractura impide leer el inicio de la primera línea, la erosión y el maltrato dificultan la lectura del resto. No se conoce la procedencia exacta, pero muy probablemente es de la propia Beja. </p>

<p>[<i>M(ithrae)</i>?] <i>Deo Invicto </i>/ <i>sodaliciu</i>(<i>m</i>) <i>Braca</i>/<i>rorum st</i>[<i>u</i>]<i>dium sua in</i>/<i>pensa fece</i>[<i>ru</i>]<i>nt cum </i>/ <i>cratera</i>. <i>Ti</i>[<i>tulum</i>] <i>dona</i>/<i>vit Messiu</i>[<i>s</i>] <i>M</i>(<i>arci</i>)? [<i>l</i>(<i>ibertus</i>)]? [<i>Arte</i>]<i>mido</i>/[<i>rus</i>] <i>magis</i>[<i>t</i>]<i>er </i>[<i>d</i>(<i>e</i>)] <i>s</i>(<i>uo</i>) <i>fe</i>(<i>cit</i>).</p>

<p>Al Dios Invicto [Mitra]. La cofradía de los bracarenses hizo el aula con sus recursos, junto con la cratera. El <i>magister </i>Messius Artemidorus, liberto de M[arcus], puso la inscripción con su dinero.</p>

-

1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura

1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura Una fractura impide leer el inicio de la primera línea, la erosión y el maltrato dificultan la lectura del resto. No se conoce la procedencia exacta, pero muy probablemente es de la propia Beja.

-

2.01.01. Inscripción

<p>Inscripción descubierta en la ermita de San Blas, según Rodrigo Caro, o de san Bartolomé, según Alsinet (Ins. Emeritense ms. p. 54). Solo se conoce por los manuscritos. La localidad corresponde al municipio <i>Ugultiacum </i>mencionado por Plinio (<i>NH</i>., III, 14). </p>

<p><em>M(ithrae) C(auti) I(nvicto) / A(ulus) Asellius / Threptus / Romulensis / D(onum) D(at).</em></p>

<p>A Mitra Cautes Invicto, el romulense Aulus Asellius Threptus ofrece [este] regalo.</p>

-

2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca

2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados (Fig. 2.02.01). En relieve, realizado con un grabado poco profundo, se representa una figura tocada con gorro frigio, túnica con mangas y con un manto que vuela hacia la izquierda. Con la mano izquierda sujeta el hocico de un toro, al que domina con su pierna derecha presionándole la espalda. No cabe duda de que se trata de una representación de una tauroctonía inconclusa. Fue hallada en el año 1923 en la Calle Doña Saturnina, nº 10.

-

2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados.

2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados. <p> En relieve, realizado con un grabado poco profundo, se representa una figura tocada con gorro frigio, túnica con mangas y con un manto que vuela hacia la izquierda. Con la mano izquierda sujeta el hocico de un toro, al que domina con su pierna derecha presionándole la espalda. No cabe duda de que se trata de una representación de una tauroctonía inconclusa. Fue hallada en el año 1923 en la Calle Doña Saturnina, nº 10.</p>

-

2.02.02. Árula anepígrafa de mármol blanco

2.02.02. Árula anepígrafa de mármol blanco Árula anepígrafa de mármol blanco con relieves en sus cuatro caras y foculus en la parte superior, de carácter supuestamente mitraico-dionisíaco. Procede del anfiteatro. En la cara frontal (Fig. 2.02.02) está representado un toro que camina hacia la derecha, en la posterior (Fig. 2.02.02a) un árbol con frutos, quizá higuera. En la derecha (Fig, 2.02.02b) cinco espigas de trigo y en la izquierda (Fig. 2.02.02c) una vid con hojas, pámpanos y racimos de uva. En la parte superior tiene un focus que ocupa casi toda la superficie (Fig. 2.02.02d).

1.01.02.14.02. Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba, con representación de tres espigas (1) que surgen de un tronco común, sobre un fondo de pliegues (Fig. 1.01.02.14.02). La pieza está fracturada en todos sus lados.

1.01.02.14.02. Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba Fragmento de mármol blanco de las canteras de Borba, con representación de tres espigas (1) que surgen de un tronco común, sobre un fondo de pliegues (Fig. 1.01.02.14.02). La pieza está fracturada en todos sus lados. 1.01.02.14.03. Fragmento de un perro, posiblemente en posición rampante al que le faltan la cabeza, los cuartos delanteros, buena parte de las patas traseras y del rabo Fragmento de escultura en mármol blanco de Borba. Procede del llamado “Ingreso del 20 de septiembre de 1943” de un almacén que existía en el Teatro Romano (1). Se trata de piezas procedentes de las excavaciones de Mélida y Macías. Aunque el animal está muy mutilado, se aprecia el buen trabajo de la columna vertebral y el arranque del rabo (Fig. 1.01.02.14.03a).

1.01.02.14.03. Fragmento de un perro, posiblemente en posición rampante al que le faltan la cabeza, los cuartos delanteros, buena parte de las patas traseras y del rabo Fragmento de escultura en mármol blanco de Borba. Procede del llamado “Ingreso del 20 de septiembre de 1943” de un almacén que existía en el Teatro Romano (1). Se trata de piezas procedentes de las excavaciones de Mélida y Macías. Aunque el animal está muy mutilado, se aprecia el buen trabajo de la columna vertebral y el arranque del rabo (Fig. 1.01.02.14.03a). 1.01.02.15. Zócalo con los pies de una pequeña figura Mármol de Borba. Mencionado por primera vez por Mélida (1914, 449) con motivo de la descripción de los materiales aparecidos en el Cerro de San Albín en 1902. Se trata de los pies calzados con sandalias; junto al pie derecho se ve el arranque de una pieza cuadrangular, una suerte de pilar o ara.

1.01.02.15. Zócalo con los pies de una pequeña figura Mármol de Borba. Mencionado por primera vez por Mélida (1914, 449) con motivo de la descripción de los materiales aparecidos en el Cerro de San Albín en 1902. Se trata de los pies calzados con sandalias; junto al pie derecho se ve el arranque de una pieza cuadrangular, una suerte de pilar o ara. 1.01.02.16. Restos de soporte de mueble en mármol. En un fragmento se ve un felino, pantera –según Mélida– o leona, rampante probablemente pata de un sillón o mesa (Fig. 1.01.02.16 y 16a), otros dos fragmentos representan garras. Descubierto en las excavaciones de 1913.

1.01.02.16. Restos de soporte de mueble en mármol. En un fragmento se ve un felino, pantera –según Mélida– o leona, rampante probablemente pata de un sillón o mesa (Fig. 1.01.02.16 y 16a), otros dos fragmentos representan garras. Descubierto en las excavaciones de 1913. 1.01.02.17. Estatua de mármol que representa a un hombre de pie al que le faltan la cabeza y buena parte de las extremidades Hallada en el cerro de San Albín en 1913. La pierna izquierda está perdida desde el muslo, pero se aprecia un movimiento hacia delante, que recuerda obras de Lisipo. Conserva el arranque del soporte en que se apoyaba el pie izquierdo. El cuerpo desnudo se cubre con un manto que cae desde el hombro izquierdo por la espalda, da la vuelta en la cadera derecha para cubrir el bajo vientre y el sexo. El brazo izquierdo, doblado por el codo y extendido hacia adelante recoge el manto que cae por el exterior del antebrazo. Esa mano sostiene por la empuñadura una espada que descansa en el antebrazo por encima del manto.

1.01.02.17. Estatua de mármol que representa a un hombre de pie al que le faltan la cabeza y buena parte de las extremidades Hallada en el cerro de San Albín en 1913. La pierna izquierda está perdida desde el muslo, pero se aprecia un movimiento hacia delante, que recuerda obras de Lisipo. Conserva el arranque del soporte en que se apoyaba el pie izquierdo. El cuerpo desnudo se cubre con un manto que cae desde el hombro izquierdo por la espalda, da la vuelta en la cadera derecha para cubrir el bajo vientre y el sexo. El brazo izquierdo, doblado por el codo y extendido hacia adelante recoge el manto que cae por el exterior del antebrazo. Esa mano sostiene por la empuñadura una espada que descansa en el antebrazo por encima del manto. 1.01.02.18. Estatua de un dios sedente de mármol a la que faltan cabeza, manos y pies El torso desnudo y su posición hierática permiten deducir que se trata de una divinidad entronizada. Desde la cintura va cubierta con un manto que tapa también las piernas. Aparecida en el Cerro de San Albín en 1902.

1.01.02.18. Estatua de un dios sedente de mármol a la que faltan cabeza, manos y pies El torso desnudo y su posición hierática permiten deducir que se trata de una divinidad entronizada. Desde la cintura va cubierta con un manto que tapa también las piernas. Aparecida en el Cerro de San Albín en 1902. 1.01.02.21. Fragmento de escultura de mármol de la que se conserva sólo una parte de la cabeza de un ave a la que falta el pico Seguramente representa un águila. Procede del Cerro de San Albín.

1.01.02.21. Fragmento de escultura de mármol de la que se conserva sólo una parte de la cabeza de un ave a la que falta el pico Seguramente representa un águila. Procede del Cerro de San Albín. 1.01.02.22. Cabeza de mujer en mármol Retrato de joven que presenta fracturada la nariz. Va peinada con rizos ensortijados y tirabuzones en la parte posterior. Fue descubierta en 1913 en el Cerro de S. Albín, pero en su parte occidental, al hacer un desmonte, lo que aparentemente la sitúa al margen de las restantes esculturas.

1.01.02.22. Cabeza de mujer en mármol Retrato de joven que presenta fracturada la nariz. Va peinada con rizos ensortijados y tirabuzones en la parte posterior. Fue descubierta en 1913 en el Cerro de S. Albín, pero en su parte occidental, al hacer un desmonte, lo que aparentemente la sitúa al margen de las restantes esculturas. 1.01.02.23. Rebabas de los ojos de Mitra Dos fragmentos de vidrio guardados en un papel doblado que tenía escrito con letra de José Álvarez Sáenz de Buruaga: “ojos de Mitra”. Probablemente se trate de las rebabas que dejaron los ojos de vidrio, perdidos en el momento del hallazgo, de alguna de las estatuas procedentes del Cerro de San Albín. En la nota no se precisa cuál. Tampoco se anota número de inventario, por lo que se integra en el llamado “Fondo Antiguo” del Museo, correspondiente a las piezas ingresadas antes de 1943 y que se incorporaron sin inventario. El actual le fue asignado en el año 1985.

1.01.02.23. Rebabas de los ojos de Mitra Dos fragmentos de vidrio guardados en un papel doblado que tenía escrito con letra de José Álvarez Sáenz de Buruaga: “ojos de Mitra”. Probablemente se trate de las rebabas que dejaron los ojos de vidrio, perdidos en el momento del hallazgo, de alguna de las estatuas procedentes del Cerro de San Albín. En la nota no se precisa cuál. Tampoco se anota número de inventario, por lo que se integra en el llamado “Fondo Antiguo” del Museo, correspondiente a las piezas ingresadas antes de 1943 y que se incorporaron sin inventario. El actual le fue asignado en el año 1985. 1.01.02.24. Fragmento de escultura de mármol con representación de figura masculina, a la que le falta la cabeza, los brazos y las piernas Presenta el cuerpo echado hacia adelante y con cierta torsión hacia la derecha, mientras que las piernas giran hacia la izquierda. No parece un movimiento de marcha natural. Va cubierto con manto y faldellín hasta las rodillas. Aparecida en el Cerro de San Albín.

1.01.02.24. Fragmento de escultura de mármol con representación de figura masculina, a la que le falta la cabeza, los brazos y las piernas Presenta el cuerpo echado hacia adelante y con cierta torsión hacia la derecha, mientras que las piernas giran hacia la izquierda. No parece un movimiento de marcha natural. Va cubierto con manto y faldellín hasta las rodillas. Aparecida en el Cerro de San Albín. 1.01.03.01. Estatua de león fragmentada en mármol similar al de las esculturas del Cerro de San Albín. Le faltan la parte delantera desde el hocico hasta las patas, presumiblemente por un golpe intencionado, así como parte de las traseras.

1.01.03.01. Estatua de león fragmentada en mármol similar al de las esculturas del Cerro de San Albín. Le faltan la parte delantera desde el hocico hasta las patas, presumiblemente por un golpe intencionado, así como parte de las traseras. 1.01.03.02. Pierna izquierda quizá perteneciente a una estatua de Mercurio. Solo se conserva la parte inferior, por debajo de la rodilla y hasta los tobillos, de los salen sendas alas similares a las de Mercurio. Hallada en la misma excavación de Mélida en 1926.

1.01.03.02. Pierna izquierda quizá perteneciente a una estatua de Mercurio. Solo se conserva la parte inferior, por debajo de la rodilla y hasta los tobillos, de los salen sendas alas similares a las de Mercurio. Hallada en la misma excavación de Mélida en 1926. 1.01.03.03. Estatua de Océano de pequeñas dimensiones, al que le faltan la cabeza, parte del pecho y las piernas Se desconoce el lugar y fecha del hallazgo, pero es anterior a 1936, pues estaba almacenada en el Teatro, al parecer, junto a otros materiales procedentes de las excavaciones de Mélida de la calle Constantino.

1.01.03.03. Estatua de Océano de pequeñas dimensiones, al que le faltan la cabeza, parte del pecho y las piernas Se desconoce el lugar y fecha del hallazgo, pero es anterior a 1936, pues estaba almacenada en el Teatro, al parecer, junto a otros materiales procedentes de las excavaciones de Mélida de la calle Constantino. 1.01.04.01. Pequeña ara votiva de mármol blanco Está fragmentada y se conservan solo dos partes que nunca habían sido publicadas juntas. Sin embargo, en el Catálogo CER.ES aparece una restitución con ambas piezas en una sola foto de Ana Osorio Calvo que aquí se recoge. Gracias a esa fotografía podemos aseverar que son dos piezas de un solo altar, pues la parte inferior de las letras de la primera línea aparecen en el fragmento inferior. El fragmento más pequeño (Fig. 1.01.04.01b) corresponde a la parte superior izquierda del altar, en el que se conserva la cornisa y un focus rectangular de gran tamaño. La primera vez que se editó fue en la tesis de García Iglesias (1973, nº 27, p. 98); un año antes, en 1972, había ingresado –sin indicación de procedencia– en el MNARM, nº inv.13843. El texto no presenta problemas de lectura:

1.01.04.01. Pequeña ara votiva de mármol blanco Está fragmentada y se conservan solo dos partes que nunca habían sido publicadas juntas. Sin embargo, en el Catálogo CER.ES aparece una restitución con ambas piezas en una sola foto de Ana Osorio Calvo que aquí se recoge. Gracias a esa fotografía podemos aseverar que son dos piezas de un solo altar, pues la parte inferior de las letras de la primera línea aparecen en el fragmento inferior. El fragmento más pequeño (Fig. 1.01.04.01b) corresponde a la parte superior izquierda del altar, en el que se conserva la cornisa y un focus rectangular de gran tamaño. La primera vez que se editó fue en la tesis de García Iglesias (1973, nº 27, p. 98); un año antes, en 1972, había ingresado –sin indicación de procedencia– en el MNARM, nº inv.13843. El texto no presenta problemas de lectura: 1.02.01. Mitreo (1) Las ruinas descubiertas en la punta de la estrecha península de Tróia (2) corresponden presumiblemente la Καιτόβριξ de Ptolomeo II, 5,2; Catobrica en Itin Ant. 417, 1; Rav. 306, 18. No ha habido unas excavaciones sistemáticas y la zona ha sufrido alteraciones como consecuencia de los procesos urbanísticos modernos. No obstante, en la actualidad hay una actuación constante gracias al interés del Tróia Resort, la entidad que explota turísticamente la zona y que promueve la valorización de las ruinas romanas de Tróia con un equipo arqueológico. En las proximidades de la basílica paleocristiana, convertida después en necrópolis (Pedroso, 2001, pp. 305-308; Pinto, Magalhâes, Brum, Almeida, 2014), fue hallado el relieve mitraico objeto de atención en el número siguiente. Ese hallazgo bastaría para afirmar que en Tróia, un hábitat esencialmente dedicado a la pesca y a la salazón, hubo una comunidad mitraica que veneraba a Mitra. El mitreo no ha sido hallado, pero hay indicios de que pudiera encontrarse en la zona NO de la basílica. En el espacio H del plano (Fig. 1.02.01), se ha localizado, por debajo del muro exterior de la basílica, un escalón de acceso a una habitación, aún no excavada, que estaría por debajo del nivel de la calle colindante. Que sea esa la localización precisa del mitreo no se podrá determinar hasta que se proceda a la excavación. García y Bellido (1948, pp. 305-306) se refiere así al lugar de hallazgo del tríptico: «En fecha que no he podido precisar, pero que cae hacia el año 1925, poco más o menos, se descubrieron dispersos en la ruina de una casa, en una estancia a modo de corredor (el lugar está cercano a lo que llaman «Bõca da Lagoa”, en la punta de la lengua de Troia), cinco fragmentos de un relieve mitraico…». Sin embargo, Costa, vincula el hallazgo a las exploraciones de la Sociedades Arqueológica Lusitana que dieron inicio en 1850; no indica en qué año se produjo el descubrimiento de los fragmentos del relieve, pero indica que aparecieron en una casa estrecha, en forma de corredor. El lugar exacto de hallazgo del tríptico no tiene por qué coincidir con la localización del mitreo, pues pudo haber sido trasladado; pero el hecho de que aparecieran los fragmentos sobre el suelo de esa estancia alargada podría ser indicio de que aquel era el verdadero lugar del mitreo. García y Bellido vincula a este conjunto una lucerna con representación de Helios (nº 1.02.01.02) y una cabeza de Júpiter Amón que Resende habría visto en el siglo XVI sobre la puerta de la capilla de Nossa Senhora do Rosário de Tróia (denominada «dos Prazeres» por Costa, al que sigue García y Bellido), erigida en el siglo XV. Sin embargo, Costa (p. 5) precisa que la lucerna había aparecido en otra casa. Puntualiza más García y Bellido la descripción del lugar de hallazgo, presumiendo que se produjo en el propio mitreo: «Los cinco fragmentos relivarios fueron hallados, dispersos y dentro de una cámara estrecha de unos dos metros de anchura y con una longitud de unos doce, es decir, con proporciones semejantes, aunque más reducidas, que las que suelen presentar algunos mithraea. De no ser este el santuario propiamente dicho, sería su pórtico, tras del cual, en Tróia, sigue una cámara de dimensiones más holgadas, pero desconocidas, por no haber sido excavada en su totalidad. Es muy posible que estos restos sean reliquias del antiguo mithraeum. A ello viene a ayudar el detalle de que en el mismo lugar apareció un cementerio de inhumación y restos considerables de una casa con pinturas parietales, entre las que se ha salvado casualmente un crismón, del que solo se ve, pero es bastante, uno de los brazos de la Chi y la Omega. A mayor abundamiento, en el mismo lugar se alzó, sin duda como recuerdo y en la tradición de este antiguo santuario cristiano, la capilla de Nossa Senhora dos Prazeres». No es posible dar una fecha en ausencia de excavación; aunque si la pieza siguiente está bien datada, el mitreo estaría en funcionamiento entre el siglo II y el III d.C.

1.02.01. Mitreo (1) Las ruinas descubiertas en la punta de la estrecha península de Tróia (2) corresponden presumiblemente la Καιτόβριξ de Ptolomeo II, 5,2; Catobrica en Itin Ant. 417, 1; Rav. 306, 18. No ha habido unas excavaciones sistemáticas y la zona ha sufrido alteraciones como consecuencia de los procesos urbanísticos modernos. No obstante, en la actualidad hay una actuación constante gracias al interés del Tróia Resort, la entidad que explota turísticamente la zona y que promueve la valorización de las ruinas romanas de Tróia con un equipo arqueológico. En las proximidades de la basílica paleocristiana, convertida después en necrópolis (Pedroso, 2001, pp. 305-308; Pinto, Magalhâes, Brum, Almeida, 2014), fue hallado el relieve mitraico objeto de atención en el número siguiente. Ese hallazgo bastaría para afirmar que en Tróia, un hábitat esencialmente dedicado a la pesca y a la salazón, hubo una comunidad mitraica que veneraba a Mitra. El mitreo no ha sido hallado, pero hay indicios de que pudiera encontrarse en la zona NO de la basílica. En el espacio H del plano (Fig. 1.02.01), se ha localizado, por debajo del muro exterior de la basílica, un escalón de acceso a una habitación, aún no excavada, que estaría por debajo del nivel de la calle colindante. Que sea esa la localización precisa del mitreo no se podrá determinar hasta que se proceda a la excavación. García y Bellido (1948, pp. 305-306) se refiere así al lugar de hallazgo del tríptico: «En fecha que no he podido precisar, pero que cae hacia el año 1925, poco más o menos, se descubrieron dispersos en la ruina de una casa, en una estancia a modo de corredor (el lugar está cercano a lo que llaman «Bõca da Lagoa”, en la punta de la lengua de Troia), cinco fragmentos de un relieve mitraico…». Sin embargo, Costa, vincula el hallazgo a las exploraciones de la Sociedades Arqueológica Lusitana que dieron inicio en 1850; no indica en qué año se produjo el descubrimiento de los fragmentos del relieve, pero indica que aparecieron en una casa estrecha, en forma de corredor. El lugar exacto de hallazgo del tríptico no tiene por qué coincidir con la localización del mitreo, pues pudo haber sido trasladado; pero el hecho de que aparecieran los fragmentos sobre el suelo de esa estancia alargada podría ser indicio de que aquel era el verdadero lugar del mitreo. García y Bellido vincula a este conjunto una lucerna con representación de Helios (nº 1.02.01.02) y una cabeza de Júpiter Amón que Resende habría visto en el siglo XVI sobre la puerta de la capilla de Nossa Senhora do Rosário de Tróia (denominada «dos Prazeres» por Costa, al que sigue García y Bellido), erigida en el siglo XV. Sin embargo, Costa (p. 5) precisa que la lucerna había aparecido en otra casa. Puntualiza más García y Bellido la descripción del lugar de hallazgo, presumiendo que se produjo en el propio mitreo: «Los cinco fragmentos relivarios fueron hallados, dispersos y dentro de una cámara estrecha de unos dos metros de anchura y con una longitud de unos doce, es decir, con proporciones semejantes, aunque más reducidas, que las que suelen presentar algunos mithraea. De no ser este el santuario propiamente dicho, sería su pórtico, tras del cual, en Tróia, sigue una cámara de dimensiones más holgadas, pero desconocidas, por no haber sido excavada en su totalidad. Es muy posible que estos restos sean reliquias del antiguo mithraeum. A ello viene a ayudar el detalle de que en el mismo lugar apareció un cementerio de inhumación y restos considerables de una casa con pinturas parietales, entre las que se ha salvado casualmente un crismón, del que solo se ve, pero es bastante, uno de los brazos de la Chi y la Omega. A mayor abundamiento, en el mismo lugar se alzó, sin duda como recuerdo y en la tradición de este antiguo santuario cristiano, la capilla de Nossa Senhora dos Prazeres». No es posible dar una fecha en ausencia de excavación; aunque si la pieza siguiente está bien datada, el mitreo estaría en funcionamiento entre el siglo II y el III d.C. 1.02.01.01. Fragmentos de tríptico en bajorrelieve <p>Fragmentos de tríptico en bajorrelieve de considerable tamaño en mármol blanco del que solo se conserva, en los cinco fragmentos recuperados, la parte correspondiente al panel derecho y parte del central (Fig. 1.02.01.01). De la parte del relieve, correspondiente a la tauroctonía, solo se ha salvado la figura de Cautópates, con las piernas separadas, en el extremo derecho de la cueva en la que se está produciendo la inmolación del toro, del que solo se conserva la pata delantera. Por encima del arco de la gruta, se aprecia una imagen de la luna, como es habitual en las escenas tauróctonas. En el panel correspondiente al lateral derecho, desde el punto de mira del observador, está representado el banquete de Helios y Mitra. Ambos está recostados en la misma posición, en paralelo, y visten ropa idéntica, con magas hasta las muñecas, ceñida a la cintura. Sendas clámides cuelgan de los cuellos por detrás. Mitra va tocado con el gorro frigio; Helios, coronado con once rayos y nimbo, lleva pelo largo por detrás de las orejas (y no gorro frigio como dice García y Bellido, 1948). Mitra pasa su brazo derecho por la espalda de Helios y apoya su mano sobre el hombro. Con la mano izquierda ambas figuras sostienen sendos ritones; la derecha de Helios se extiende a lo largo del cuerpo y la mano derecha se ve abierta en vertical, en gesto de exhibición y agrado de cuanto acontece alrededor. La tosquedad del artista no permite reconcer sobre qué se apoyan estos dos personajes, probablemente una mesa cubierta con la piel del toro como es frecuente es esta escena. Ante ellos, y por debajo, los dadóforos, de nuevo con las piernas separadas y vestidos como Mitra. Cautópates sostiene un jarro, como si estuviera vertiendo, ante una gran cratera rodeada por una serpiente que tiene la cabeza en el borde del recipiente. Cautes, a la izquierda de la escena, ofrece una alteración digna de mención, pues ha dejado su antorcha en el suelo, según se indica en el comentario. </p> <p> </p>

1.02.01.01. Fragmentos de tríptico en bajorrelieve <p>Fragmentos de tríptico en bajorrelieve de considerable tamaño en mármol blanco del que solo se conserva, en los cinco fragmentos recuperados, la parte correspondiente al panel derecho y parte del central (Fig. 1.02.01.01). De la parte del relieve, correspondiente a la tauroctonía, solo se ha salvado la figura de Cautópates, con las piernas separadas, en el extremo derecho de la cueva en la que se está produciendo la inmolación del toro, del que solo se conserva la pata delantera. Por encima del arco de la gruta, se aprecia una imagen de la luna, como es habitual en las escenas tauróctonas. En el panel correspondiente al lateral derecho, desde el punto de mira del observador, está representado el banquete de Helios y Mitra. Ambos está recostados en la misma posición, en paralelo, y visten ropa idéntica, con magas hasta las muñecas, ceñida a la cintura. Sendas clámides cuelgan de los cuellos por detrás. Mitra va tocado con el gorro frigio; Helios, coronado con once rayos y nimbo, lleva pelo largo por detrás de las orejas (y no gorro frigio como dice García y Bellido, 1948). Mitra pasa su brazo derecho por la espalda de Helios y apoya su mano sobre el hombro. Con la mano izquierda ambas figuras sostienen sendos ritones; la derecha de Helios se extiende a lo largo del cuerpo y la mano derecha se ve abierta en vertical, en gesto de exhibición y agrado de cuanto acontece alrededor. La tosquedad del artista no permite reconcer sobre qué se apoyan estos dos personajes, probablemente una mesa cubierta con la piel del toro como es frecuente es esta escena. Ante ellos, y por debajo, los dadóforos, de nuevo con las piernas separadas y vestidos como Mitra. Cautópates sostiene un jarro, como si estuviera vertiendo, ante una gran cratera rodeada por una serpiente que tiene la cabeza en el borde del recipiente. Cautes, a la izquierda de la escena, ofrece una alteración digna de mención, pues ha dejado su antorcha en el suelo, según se indica en el comentario. </p> <p> </p> 1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva <p>Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura (Fig. 1.03.01). Una fractura impide leer el inicio de la primera línea, la erosión y el maltrato dificultan la lectura del resto. No se conoce la procedencia exacta, pero muy probablemente es de la propia Beja. </p> <p>[<i>M(ithrae)</i>?] <i>Deo Invicto </i>/ <i>sodaliciu</i>(<i>m</i>) <i>Braca</i>/<i>rorum st</i>[<i>u</i>]<i>dium sua in</i>/<i>pensa fece</i>[<i>ru</i>]<i>nt cum </i>/ <i>cratera</i>. <i>Ti</i>[<i>tulum</i>] <i>dona</i>/<i>vit Messiu</i>[<i>s</i>] <i>M</i>(<i>arci</i>)? [<i>l</i>(<i>ibertus</i>)]? [<i>Arte</i>]<i>mido</i>/[<i>rus</i>] <i>magis</i>[<i>t</i>]<i>er </i>[<i>d</i>(<i>e</i>)] <i>s</i>(<i>uo</i>) <i>fe</i>(<i>cit</i>).</p> <p>Al Dios Invicto [Mitra]. La cofradía de los bracarenses hizo el aula con sus recursos, junto con la cratera. El <i>magister </i>Messius Artemidorus, liberto de M[arcus], puso la inscripción con su dinero.</p>

1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva <p>Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura (Fig. 1.03.01). Una fractura impide leer el inicio de la primera línea, la erosión y el maltrato dificultan la lectura del resto. No se conoce la procedencia exacta, pero muy probablemente es de la propia Beja. </p> <p>[<i>M(ithrae)</i>?] <i>Deo Invicto </i>/ <i>sodaliciu</i>(<i>m</i>) <i>Braca</i>/<i>rorum st</i>[<i>u</i>]<i>dium sua in</i>/<i>pensa fece</i>[<i>ru</i>]<i>nt cum </i>/ <i>cratera</i>. <i>Ti</i>[<i>tulum</i>] <i>dona</i>/<i>vit Messiu</i>[<i>s</i>] <i>M</i>(<i>arci</i>)? [<i>l</i>(<i>ibertus</i>)]? [<i>Arte</i>]<i>mido</i>/[<i>rus</i>] <i>magis</i>[<i>t</i>]<i>er </i>[<i>d</i>(<i>e</i>)] <i>s</i>(<i>uo</i>) <i>fe</i>(<i>cit</i>).</p> <p>Al Dios Invicto [Mitra]. La cofradía de los bracarenses hizo el aula con sus recursos, junto con la cratera. El <i>magister </i>Messius Artemidorus, liberto de M[arcus], puso la inscripción con su dinero.</p> 1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura Una fractura impide leer el inicio de la primera línea, la erosión y el maltrato dificultan la lectura del resto. No se conoce la procedencia exacta, pero muy probablemente es de la propia Beja.

1.03.01. Placa de mármol grisáceo de Tigraches con inscripción votiva encuadrada por una doble moldura Una fractura impide leer el inicio de la primera línea, la erosión y el maltrato dificultan la lectura del resto. No se conoce la procedencia exacta, pero muy probablemente es de la propia Beja. 2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados (Fig. 2.02.01). En relieve, realizado con un grabado poco profundo, se representa una figura tocada con gorro frigio, túnica con mangas y con un manto que vuela hacia la izquierda. Con la mano izquierda sujeta el hocico de un toro, al que domina con su pierna derecha presionándole la espalda. No cabe duda de que se trata de una representación de una tauroctonía inconclusa. Fue hallada en el año 1923 en la Calle Doña Saturnina, nº 10.

2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados (Fig. 2.02.01). En relieve, realizado con un grabado poco profundo, se representa una figura tocada con gorro frigio, túnica con mangas y con un manto que vuela hacia la izquierda. Con la mano izquierda sujeta el hocico de un toro, al que domina con su pierna derecha presionándole la espalda. No cabe duda de que se trata de una representación de una tauroctonía inconclusa. Fue hallada en el año 1923 en la Calle Doña Saturnina, nº 10. 2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados. <p> En relieve, realizado con un grabado poco profundo, se representa una figura tocada con gorro frigio, túnica con mangas y con un manto que vuela hacia la izquierda. Con la mano izquierda sujeta el hocico de un toro, al que domina con su pierna derecha presionándole la espalda. No cabe duda de que se trata de una representación de una tauroctonía inconclusa. Fue hallada en el año 1923 en la Calle Doña Saturnina, nº 10.</p>

2.02.01. Placa cuadrangular, de piedra marmórea blanca, recompuesta con los cinco fragmentos conservados. <p> En relieve, realizado con un grabado poco profundo, se representa una figura tocada con gorro frigio, túnica con mangas y con un manto que vuela hacia la izquierda. Con la mano izquierda sujeta el hocico de un toro, al que domina con su pierna derecha presionándole la espalda. No cabe duda de que se trata de una representación de una tauroctonía inconclusa. Fue hallada en el año 1923 en la Calle Doña Saturnina, nº 10.</p> 2.02.02. Árula anepígrafa de mármol blanco Árula anepígrafa de mármol blanco con relieves en sus cuatro caras y foculus en la parte superior, de carácter supuestamente mitraico-dionisíaco. Procede del anfiteatro. En la cara frontal (Fig. 2.02.02) está representado un toro que camina hacia la derecha, en la posterior (Fig. 2.02.02a) un árbol con frutos, quizá higuera. En la derecha (Fig, 2.02.02b) cinco espigas de trigo y en la izquierda (Fig. 2.02.02c) una vid con hojas, pámpanos y racimos de uva. En la parte superior tiene un focus que ocupa casi toda la superficie (Fig. 2.02.02d).

2.02.02. Árula anepígrafa de mármol blanco Árula anepígrafa de mármol blanco con relieves en sus cuatro caras y foculus en la parte superior, de carácter supuestamente mitraico-dionisíaco. Procede del anfiteatro. En la cara frontal (Fig. 2.02.02) está representado un toro que camina hacia la derecha, en la posterior (Fig. 2.02.02a) un árbol con frutos, quizá higuera. En la derecha (Fig, 2.02.02b) cinco espigas de trigo y en la izquierda (Fig. 2.02.02c) una vid con hojas, pámpanos y racimos de uva. En la parte superior tiene un focus que ocupa casi toda la superficie (Fig. 2.02.02d).